トークセッション3「ふれることから出会う世界」

2023年11月10日(金曜日)

- 日時:2023年7月30日(日)11時15分〜12時45分

- 場所:東京都美術館 講堂

- 登壇者:岡野 晃子(ヴァンジ彫刻庭園美術館副館長、映画『手でふれてみる世界』監督)

- 半田 こづえ(明治学院大学 非常勤講師)

- モデレーター:茂木 一司(跡見学園女子大学 教授)

- 手話通訳:新田 彩子、山田 泰伸

※本トークセッションは映画『手でふれてみる世界』の上映後に開催されました。

日本の美術館にはなぜ視覚障害者がいないのか:茂木 一司

茂木:このトークセッションのメインテーマは「触察」ですが、その前にもう一歩手前の話をしたいと思っています。それは、日本の美術館にはなぜ視覚障害者がいないのかという話です。行っても仕方がないと思っているのでしょうか。では、視覚障害者が希望を持ってアートに親しめる美術館があるとしたらどんなところでしょうか。そのひとつが、全盲のアルド・グラッシー二さんとダニエラ・ボッテゴニさん夫妻が自分たちのために作ったオメロ触覚美術館です。

この例からもわかるとおり、当事者の声はとても大事です。でも、当事者とは誰なのでしょうか。インクルーシブな社会をつくるにはどうしたらいいのか、アートに何ができるのか。そんな問題提起をしつつ、まずは岡野さん、半田さんのお話を伺えればと思います。

映画『手でふれてみる世界』の制作を通して:岡野 晃子

岡野:私は静岡県長泉町にあるヴァンジ彫刻庭園美術館で20年以上働いてきました。まずは、美術館で働いている私がなぜこの映画『手でふれてみる世界』を撮ったのかについてお話しします。

2018年に、オメロ触覚美術館のアルド館長が彫刻にふれている写真を見て、「当館でも彫刻にふれる取組を行えたら」と思い現地へ行きました。でも、何度か通っても「彫刻に手をふれて鑑賞するとはどういうことなのか」ということがよくわからなかったのです。そこで、まずは映像にしようと思いました。学芸員やスタッフたちに「触察」を共有する目的もあり、2020年1月に小さなビデオカメラを持ってオメロ触覚美術館へ行き、撮影を始めました。

その後、新型コロナウイルス感染症の流行によりしばらくイタリアに行けない時期が続きましたが、アルド館長が毎日美術館に通っていること、「ふれて鑑賞する美術館なのに、ふれることができない世界になってしまった」と落ち込まれていることを知り、私も映像の続きを撮りたかったので、2020年10月にオメロ美術館に戻りました。

そのとき出会ったのが、映画にも出てきた全盲の高校生、ララ・カロフィリオさんです。ふれて鑑賞する姿の撮影に承諾してくださって、「もしこの映像を映画にするなら、英語のサブタイトルをつけて多くの人に届けてほしい」と言われました。「美術が好きで外国の美術館に行ったこともあるけれど、やはりまだ視覚障害者に対応している美術館は少ないから」と。それまで映画を制作した経験はありませんでしたが、「何とかこれを形にしなければ」と感じ、さまざまな人の助けを借りて2022年に映画『手でふれてみる世界』を完成させることができました。

オメロ触覚美術館の変遷

映画でご覧いただいた通り、アルドさんとダニエラさんご夫妻は、世界中を旅して自然や生き物、いろいろなものに手でふれて出会ってきました。視覚に障害のある方にとって、手でふれることと見ることはイコールです。でも、美術館だけは作品にふれることができなかった。だから自分たちで美術館をつくろうと考えたのですね。1993年、マルケ州とイタリア視覚障害者連盟の支援を受け、オメロ触覚美術館が設立されました。最初は小学校の教室の一角を使い、古典彫刻の石膏の複製19点と建築模型を展示したそうです。その後、1999年に国立美術館になりました。

よく、「なぜイタリアにはこうした美術館があるのか」と聞かれるのですが、イタリアでは1970年代から障害のある人とない人が一緒に学ぶインクルーシブ教育が実践されていることが背景にあるのではないかと思います。これについては大内 進先生が『イタリアのフルインクルーシブ教育 ―障害児の学校を無くした教育の歴史・課題・理念』(明石書店 2022)という本にまとめているので、ご興味がある方はぜひご覧になってください。

オメロ触覚美術館は今年30周年を迎えました。「目の見えない人にも美術を知ってほしい」と始まった美術館ですが、現在は目の見える人や観光客も多数訪れるようになっています。また、「視覚に障害のある人が美術を鑑賞できるように」「晴眼者が視覚だけでなく触覚を通してより深い美術鑑賞ができるように」という2つの観点から触察の研究を行い、文化を育んでいます。

作品にふれて鑑賞するということ

博物館教育や美術教育のベースとなっているアメリカの教育哲学者ジョン・デューイの思想について、放送大学の教科書『博物館教育論』から引用します。

「ジョン・デューイによれば、鑑賞(appreciation)とは、言語などを媒介とする間接的な経験ではない。五感を活用する直接的な経験であり、事物の真価をじっくり味わうこと、すなわち、心から吟味することである(1975)。つまり、鑑賞とは、目や耳、鼻や皮膚などの感覚器官を活用して得る外界の情報を、内面に蓄積されている既存の認識によって意味付ける経験であり、外界の刺激を受け止め得る感性と、その刺激を意味付けする(解釈する)ことのできる知性とを必要とする」大髙幸「博物館教育とは」『博物館教育論』(放送大学 2022 p. 152)

鑑賞は視覚だけを使ってするものではないし、美術館には五感を活用して得られる情報がたくさんあるけれど、見える人は普段視覚しか使っていません。この分野に興味を持つようになって、そのことに改めて気づかされました。

アルド館長は触察について、「見えないからふれるのではなく、全く異なる美にアクセスする方法だ」「力強い経験であり、距離がない」「視覚より豊かな、多様な味わいがある」とおっしゃっています。言葉では忘れてしまうことも、ふれるという感覚による経験は、記憶に深く残りやすいそうです。映画の中でも、80か国以上を旅してきた館長夫妻が、インドでの経験を昨日のことのように詳細に話すシーンが出てきます。それを見ると、触覚による経験が本当に深く記憶に残る経験だということがわかると思います。

映画のタイトルを考えはじめたときに、伊藤 亜沙さんの『手の倫理』(講談社2020)という本に出合いました。私が撮影を始めた2020年に刊行された本です。この本では、「Touch」は日本語で「さわる」「ふれる」と訳すことができるけれど、「さわる」は一方的、物的なかかわりであるのに対し、「ふれる」は相互的、いのちを慈しむような人間的なかかわりであると紹介されています。それを読んで、タイトルにも「ふれる」と入れました。

オメロ触覚美術館では、彫刻作品は作家がいのちを吹き込むように作ったものであると捉え、作品との人間的なかかわりを大切にしています。「愛するものには、手でふれたい。これは美術作品にも当てはまること」をスローガンとしています。

2022年〜2023年はひとつの節目

2022年から2023年は、視覚に障害がある方々や「触察」のひとつの節目にあるのではないかと思っています。まず、2023年はオメロ触覚美術館の開館30周年です。そして、日本で初めて彫刻に手でふれて鑑賞することを可能にした、渋谷区松濤にあるギャラリーTOMさんは開館40周年を迎えます。さらに、2022年のICOM(国際博物館会議)プラハ大会で、博物館の新しい定義が採択されました。そこには、「博物館はインクルーシブでなくてはならない」ということが明記されています。これを受けて、世界中の博物館や美術館のスタッフが「博物館、美術館をすべての人に開くにはどうしたらいいか」と真剣に考えている時期なのではないかと思います。

最後に、ヴァンジ彫刻庭園美術館で2021年から2022年にかけて開催した展覧会「すべての ひとに 石が ひつよう 目と、手でふれる世界」について紹介させてください。企画展として初めて、すべての彫刻作品に手でふれて鑑賞できるようにしました。今年6月に日本展示学会賞をいただき、とても励みになりました。

ふれる鑑賞の魅力と日本における展開:半田 こづえ

半田: 私は1歳のときに発症した小児がんのため、視覚障害を持っています。大学生のときアメリカに旅行して、ホームステイさせてもらった方から美術館に誘われ、学芸員の方に案内していただいて初めて彫刻にふれ、とても感動しました。日本に戻ってから大学の美術史の授業を受けたいと思い、先生に相談したのですが、作品をスライドで見せる授業だったので難しいということで断念した記憶があります。美術館にも作品に触れて鑑賞できないか、問い合わせの手紙を書きましたが認めてくれるところはありませんでした。

その後、美術館に来たいと思ってもなかなか来られない人たちを美術館に迎えるためのアクセスプログラムに力を入れているフィラデルフィア美術館で1年間研修し、ふれる鑑賞や美術館のアクセシビリティについて、研究をしてきました。今日は視覚障害者としてというより、研究者として日本の美術館においてふれる鑑賞がどのように展開して来たのかについてお話をしたいと思います。そして、ふれる鑑賞の魅力をいくつかご紹介し、今後の触れる鑑賞の可能性について考えてみたいと思います。

日本におけるふれる鑑賞の展開

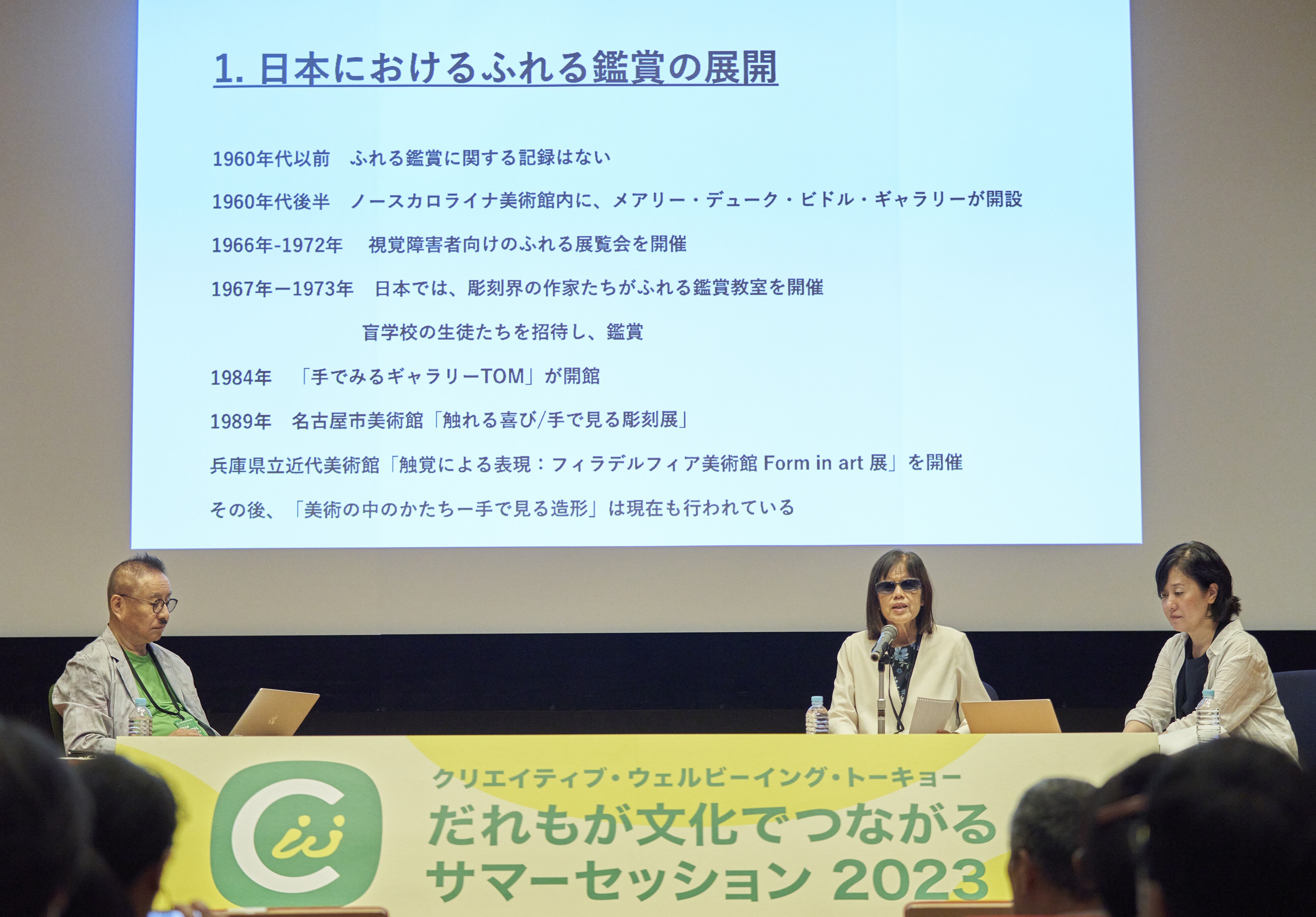

日本におけるふれる鑑賞の記録を紐解くと、「1960年代以前」「1960年代後半から1990年代まで」「2000年代以降」という3つの時期に分けられます。1960年代以前はふれる鑑賞に関する記録はなく、障害者は美術館の来館者として想定されていなかったようです。たとえば、ある国立美術館の紀要には、「ある日重い障害のある人が美術館を訪ねてきたのでみんなで鑑賞を手伝った」というエピソードと共に、「こうした障害のある人には気の毒だけれど、美術館にはそういった人たちを受け入れる余裕はない」と書かれています。それはこの学芸員の特別な考えではなく、当時の社会的な通念だったと思います。

1960年代後半になると、初期の取組が始まりました。たとえばアメリカのノースカロライナ美術館の中に、慈善事業家であったメアリー・デューク・ビドルの名前を冠したギャラリーが開設され、1966年から72年にかけてふれる展覧会が開催されました。日本でも日本彫刻会が触れる鑑賞教室を開催し、盲学校の生徒たちを招待した記録が残っています。これは1967年から1973年まで続きました。双方とも5年ほどで終わってしまった理由はわかりませんが、おそらく社会的に大きな賛同が得られなかったという事情があったのではないかと思います。ただ、日本彫刻会の触れる彫刻鑑賞教室は2005年に再開し、現在も続いています。

1980年代に入るとふれる美術鑑賞の機運が少しずつ高まってきて、1984年にギャラリーTOMが開館します。1989年には名古屋市美術館で「触れる喜び/手で見る彫刻展」、兵庫県立近代美術館で「触覚による表現:フィラデルフィア美術館Form in art展」が開催されました。ただ、現在も続いている兵庫県立美術館の「美術の中のかたち―手で見る造形」以外、多くのイベントは一過性のもので、大きな潮流として拡張していくには至りませんでした。

日本の大きな特徴は、この時代から、彫刻家個人や団体が、自分たちの作品をふれて鑑賞する機会を提供していたことです。例えば、彫刻家のグループである「グループ蒼土」などが毎年展覧会を開いて、そこでは彫刻を触れて鑑賞することが認められていました。このような展覧会を開いていた作家の方にお話を伺うと、障害者に芸術を鑑賞する機会を提供するというより、「芸術作品は、見るだけでなく丁寧にふれることによって、別な角度からも鑑賞できる」という考えが根底にあったと思います。2000年代に入ると、日本ではもっとも取組の開始が遅かった国立の美術館でも、さわることを取り入れた教育プログラムやワークショップが開かれるようになりました。たとえば国立近代美術館の「タッチ&トーク」や、東京国立博物館の「盲学校のためのスクールプログラム」などです。こうした美術館では、本物の作品に触れることはできませんが、作品と同じ素材でできた、制度の高いレプリカなどが用意され、解説のレベルも高く、質の高いプログラムになっています。

そして、視覚障害者の鑑賞をけん引してきたもう一つの活動もこの頃から盛んになります。2000年にミュージアム・アクセス・グループ「MAR(マー)」ができて、言葉による鑑賞を始めています。この活動は、視覚障害者と晴眼者が美術館に出かけて、対話をしながら作品を鑑賞するもので、近年、川内 有緒(かわうち・ありお)さんの本で社会的な注目を集めています。人と人との対話が魅力であり、晴眼者にとって、作品を丁寧に見て考えを深めるという大きなメリットがあることが指摘されています。今日は、海外の美術館の歴史に触れる時間がありませんでしたが、海外では、国立・公立の美術館が来館者サービスの一環として視覚障害者を迎える工夫をしてきました。一方、日本では作家や視覚障害者の自発的な動きによって「ふれる鑑賞」と「言葉による鑑賞」の2本のレールが敷かれ、それぞれ独自の鑑賞スタイルを作り上げてきたと言えると思います。公立の美術館の取組が遅かったからこのような自発的な動きが起こってきたのか、このような動きが出てきたので美術館はそれに任せてしまったのかはっきりとは言えませんが、日本では美術館が視覚障害者の鑑賞を、自分たちのメインの活動とはどこか違うものとして、考えてきたように思います。

ふれる鑑賞の魅力

私は2015年に美術の好きな視覚障害の友人と晴眼者の友人合わせて6人でオメロ触覚美術館を訪問しました。その時アルド館長が話していた言葉が印象的でした。

「この美術館は、視覚障害者が美術にふれる機会を作るために開きました。でも、この美術館は、視覚障害者のための美術館ではありません。晴眼者のための美術館です。彼らがふれることや感じることを学ぶための活動に力を入れています。」

イタリアでも日本でも多くの美術館は、見ることを前提とした展示を行っていますし、美術館ばかりでなく、私たちの社会や文化は、視覚を前提に作られています。その良い例として、子供たちに大人は、「良くみて」「触っちゃだめよ」と言います。「良く触って」「じろじろ見ちゃだめよ」という言葉は聞かれません。しかし、視覚を重視しすぎた結果、多くの人は、時間を掛けて丁寧に物や事と向き合ったり、人と関係性を作る習慣を無くしつつあるとも言われています。今日は、ふれる鑑賞の基礎になる触覚を通して事物を認識することの魅力を私なりに言語化してみようと思います。

第1のキーワードは情報、第2は時間、第3は言葉です。今日は時間がないので情報については省略します。皆さんの中には、誰もが楽しめるユニバーサル・ミュージアムを提唱している国立民族学博物館の広瀬 浩二郎先生の著書を読まれた方もいらっしゃると思います。「さわるとは、単なる視覚の代替手段ではない。世の中にはさわらなければ分からない事実、さわると、より深く理解できる事物の特徴がある。」と書いておられます。

触るとより深く理解できる特徴の一つが時間ではないかと思います。モノ、特に芸術作品の中には、複数の時間が流れています。作品の素材である石や木が過ごしてきた時間、作家が制作する過程でその素材の前で過ごしてきた時間、そして作品として完成してから美術館や倉庫で過ごしてきた時間。少なくとも作品は私よりずっと長生きで何十年何百年先へと歴史を伝えていくことができます。作品にふれると、古い石の質感、作家が残したノミの跡が分かります。ふれると作品とともに時間を感じることができます。

そして、「言葉」です。これは、お伝えするのが難しいのですが、特に芸術作品にふれたとき、作品がなにか語りかけてくるような感じがするときがあります。私は彫刻にふれる前に心の中で挨拶をします。「はじめまして、触らせてもらってもいいですか?」というような挨拶です。そして、その後も彫刻が私になにか語りかけてくれるのではないかと思って耳を澄ましています。

ふれる鑑賞と見る鑑賞は、入り口は違っても、進んでいくと普遍的な鑑賞に行き着くのではないかと私は思っています。

これからの10年に向けて

いま、新しい美術館の新定義や法改正を受けて、日本の多くの美術館が「自分たちの美術館ももっとオープンにしないといけない」と考えていらっしゃるのではないでしょうか。ただ、これまでも「国際障害者年だから何かをしよう」「オリンピック・パラリンピックがあるから何かしなくちゃ格好が悪い」と、心からそれをやりたいのではなく、「やらないと何か言われるから」という動機から物事に取り組む様子を見てきました。でも、そういうやり方はやっぱりいい結果がついてこないと感じています。時間がかかったとしても、心からふれる鑑賞をおもしろがって発信してくださる方がひとりでも増えるほうがいい結果になるはずです。

昨年、岩手県にあるKate Thomson(ケイト・トムソン)という彫刻家のスタジオをお訪ねしました。その前日に県立美術館に行きたいと思い、事前にメールで作品に触れて鑑賞できないか、ご相談しました。「当館ではそういう取り組みは行っていません。でも、屋外の彫刻作品一点だけなら」と許可してくださいました。私が彫刻を鑑賞するのを見ていた学芸員の方が、小さい声で「個人的には、当館にはふれてみたらいい作品があると思うんですよね」と呟いていたのが印象的でした。その話をしたところ、ケイト さんから「私の作品にはさわれたでしょう?」と聞かれました。彼女は作品ごとに石を選び、磨き方も変えていて、ふれても見ても美しい作品を制作されています。それを感じてもらうために、県立美術館に作品を収めたときに、自分の作品には「どうぞさわってください」と書いてほしいとお願いしたそうです。「ほかの作品と同じように、作品にはお手をふれないでくださいと書いてありました」と言うととてもがっかりしていました。

▲Kate Thomson(ケイト・トムソン)さんの彫刻作品をを鑑賞する半田さん(左)とKate Thomsonさん(右)

私は、視覚障害者だから特別に、作品にさわらせてほしいわけではありません。美術の豊かさ、作品の持っている力は、見るだけでなくふれることでも十分感じられると思っているのです。もちろんふれられない作品はあるけれど、その場合はほかのアプローチを試せばいい。最近はそういった方法を試している意欲的な美術館も増えてきています。

最初に、時代は3つに区分できるとお伝えしました。これからの10年、20年が、鑑賞の入り口が広がり美術や芸術文化が社会に根づく4つ目のフェーズになることを願っています。

インクルーシブな社会をつくるために:茂木 一司

茂木:2022年に『視覚障害のためのインクルーシブアート学習』(ジアース教育新社)という本を出版しました。僕は美術教育を専門にしているのですが、いまの美術教育は、見える人がつくった枠組みの中で見えない人たちが置き去りになっていると感じています。もともとこの本を書き始めたのは、盲学校で使える図工美術教科書や指導書がなく、それを作りたいという動機からでした。研究を進めるうちに、「僕たちは近代のスピードや経済効率、生産性に合わせて生きているけれど、もっとゆっくり何かを行うことでいろいろなことが見えてくるのではないか」と考えるようになりました。

たとえば先ほど半田さんは点字をさわって原稿を読んでいましたが、僕らが目で見るよりスピードがゆったりしています。でも、「時間が押しているから早く」と急かすのではなく、半田さんのスピードを大事にすることで、社会は変わっていくのではないかと思っています。また、映画『手でふれてみる世界』を観て、みなさんは温かな気持ちになったはずです。「愛することをもう一度学び直す」ということをやっているのではないかと強く感じました。

以前、ある国立美術館の視覚障害者向け鑑賞プロジェクトに参加したとき、常設展示をさわれるようにしたかったのですが、実現しませんでした。もちろん作品が毀損されるなどさまざまなトラブルは予想されるわけですが、レプリカを用意してもいいわけですよね。そうやって行動で示すことは、日本が共生社会に向かっていく象徴になる。イタリアは1970年から始めているので50年の差をつけられてしまいましたが、日本でもできないことはないはずです。見えない人だけでなく、見える私たちにとっても、社会や自分自身を見直すきっかけになるのではないでしょうか。

当事者だけが努力するのではなく、みんなで考える

岡野さんの発表の中で、伊藤 亜沙さんの『手の倫理』の一節が紹介されました。「さわる」は一方的、物的なかかわりであるのに対し、「ふれる」は相互的、人間的なかかわりであるということでしたね。でも、伊藤さんは「さわるとふれるをあまり分けないほうがいい」とも書いています。客観的、科学的にものを見ることと、主観的にアートのようにものを見ることの両方が必要で、ある種主観と客観を往復する中動態的なものの見方や考え方がいま求められているんじゃないか、と。

このトークセッションについて、パンフレットには「視覚障害のある方にとっての情報保障は、対話することが主でした。しかし、人は目に見えるものすべてを語れず、主観で情報を整理してしまいます。そこでこの回では、触覚で理解を深める『触察』について美術鑑賞や美術教育の観点から、分からないものに時間をかけて向き合うことや、『世界にふれて知る』ことの意味と価値を考えます」と書かれています。これを読むと、視覚と触覚を対比的・対立的に捉えているようにも読み取れますね。

しかし、感覚というものは統合的に働くと言われています。欠損した感覚をほかの感覚が補うこともあります。触覚を見直すことは、スピードや効率、生産性といった視覚中心主義を再検討し、本来人間の体にあった時間感覚を取り戻すような学習になるのではないでしょうか。

最初に「なぜ美術館に視覚障害者がいないのか」と問題提起をしましたが、視覚障害のある人が美術館での楽しみ方を教わってこなかった、あるいは行きたいと思う心の動きが生じなかったからですよね。それがとても悲しいし、もったいなく感じます。美術館は、「何かをやってみたい」という夢や希望を抱ける場所であってもいいのではないかと思います。

また、先ほどパンフレットに記載されたこのトークセッションの説明文を紹介しましたが、ホームページには「視覚障害のある方の芸術文化の楽しみ方の幅を広げる取組と可能性について議論する」と書かれています。そのまま素直に読むこともできますが、「当事者が頑張ってスキルを高められるように」というニュアンスも感じます。本来はもっと、社会モデル的な考え方が必要ではないでしょうか。

2月にイタリアで元盲学校だった中学校を訪問したのですが、ここでは何か問題があると、必ずみんなで話し合っていました。これはとても社会モデル的な学習です。当事者だけが努力するのではなく、みんなで考える。それを繰り返すことでインクルーシブな社会になっていく。デメリットは合意形成に時間がかかることですが、そういうゆっくりした時間の中にこそ豊かさがあるし、多様性に向き合う訓練をすることがこれからもっと大事になっていくのだと考えています。

自分ごととして受け止め、当事者になってもらえたら

茂木:発表を踏まえて、最後におふたりと少しだけお話ししたいと思います。岡野さん、映画の反響はいかがですか?

岡野:本当にいろいろな場所で上映していただいて、美術関係者ではない方からもとても深い感想をいただいています。上映後のアフタートークなどでいろいろな出会いもあり、自分自身もこの映画を通して学ばせてもらっています。私はこの映画を美術館のスタッフや学芸員に観てほしいと考えていましたが、あまり美術館には行かない方にも観てほしいという想いもあって。映画を観て、美術館に行ってみようかな、彫刻にさわってみたいな、と思ってくださる方がいたら嬉しいです。

半田:岡野さんがふれる鑑賞を映画にしてくださったことの意味は大きいと思います。美術作品にふれて鑑賞するという行為はなかなか伝わりづらく、「視覚障害があるからなんでもさわらないとわからないんだろう」と思われてしまうことも多々ありました。映像になることで、「美術作品にふれて鑑賞するってこういうことなのかな」と総合的に伝わっていくのではないかと期待しています。岡野さん、映画を作ってくださってありがとうございました。観てくださったみなさんもありがとうございました。

茂木:半田さんは、ご自身がふれる鑑賞を始めた頃と現在とで、時代の変化をどう感じていますか?

半田:嬉しい変化があった一方で、危機感も抱いています。視覚障害者が、他の人と同じように、美術を楽しむことができる場であるヴァンジ彫刻庭園美術館のような美術館が日本でずっと存続していくためには、どうすれば良いのか、いつも考えています。

茂木:半田さんのお話に通じるのですが、最近僕は当事者性についてよく考えています。広瀬 浩二郎さんが本の中で「問題を自分ごととして受け止めて、新たな人たちが当事者になっていく」と書かれていたのですが、今日参加してくださった方がそうなってくれると嬉しいです。

今回、半田さんは静かですが強い言葉で、鑑賞する際の問題について語ってくださいました。これはすごく大事なことです。どんなことが壁になるのか、僕たちは細かく知っていく必要がある。そのためにはやっぱり、学校教育が分かれていないほうがいいとも思います。学校教育における美術の時間がどんどん減っている中、日々「もっと美術を大事だと思ってくれたら」と願っています。その一方で、美術館では教育に力を入れはじめ、社会に開いてきていると感じています。ぜひもっと開いてほしいし、国立美術館には常設でふれられる作品を用意してほしい。それはみんなを幸せにするし、社会をもう少しゆっくり、豊かに、優しくしてくれるのではないかと思います。

日本人にはもっと多様性のレッスンが必要です。いまはいろいろなものがバラバラになっていて、目的も見失ってしまっているように感じます。アートのいいところは、感情によっていろいろなことをやろうとするところです。それは、相手を思いやることに直結しています。だから僕はアートが共生社会の基礎になっていくべきだと本当に思っていて、「インクルーシブ・アート・エデュケーション」を自分の活動の理念に掲げています。こういうことを考える人、行動する人が増えていくことを願っています。今日はありがとうございました。

(text by 飛田 恵美子)