トークセッション4「来館しやすい美術館」

2023年11月10日(金曜日)

- 日時:2023年7月30日(日)13時30分〜15時00分

- 場所:東京都美術館 講堂

- 登壇者:竹内 利夫(徳島県立近代美術館上席学芸員)、亀井 幸子(徳島県立近代美術館主席)、森山 純子(水戸芸術館現代美術センター教育プログラムコーディネーター)

- モデレーター:大内 郁(東京都渋谷公園通りギャラリー文化共生課長・学芸員)

- 手話通訳:山崎 薫、山田 泰伸

徳島県立近代美術館ユニバーサルミュージアム事業の取組:亀井 幸子

亀井:私は徳島県立学校の美術教員として採用され、最初に勤務したのはろう学校でした。それからずっと特別支援教育に携わってきたのですが、2011年春に美術館に異動になってからは、学校教育との連携事業の担当をしています。

こういう経歴なので、教育連携を考えたときに生徒像として思い浮かんだのは、重度の障害のある子どもたちや聴覚障害のある子どもたちでした。いま振り返ると、それがユニバーサルミュージアム事業の下地になっていたのではないかと思います。

美術館に親しみや愛着を持ってもらい、理解者・協力者を増やす

2014年に始めた徳島県立近代美術館ユニバーサルミュージアム事業では、誰もが楽しめる美術館をめざし、サービスの改善や鑑賞プログラムの充実に取り組んでいます。大切なのは理解者や協力者を増やすことで、そのためには、美術館に愛着や親しみを持ってもらうこと、あるいは「鑑賞って難しい」という思い込みを払拭することが必要だと考えています。

例えば美術館でいろいろな年齢層を対象に行う鑑賞プログラムの一つで、参加者に審査員になりきってもらい、「そうじが好きで賞」「おいしそうで賞」といったヘンテコな賞の札を引いて無理矢理どの作品がぴったりかを決める「勝手にしんさ員」という遊びがあります。「鑑賞って難しいと思っていたけど、こんなのも鑑賞になるんだな、ちょっとおもしろいかも」と、そんなふうに感じてもらうことを大事にしてきました。

それから、みんなが楽しめる美術館にするためにはどうしたらいいか、たくさんの方からお話を聞いて形にしていきました。例を挙げると、インフォメーションについて高齢者から「カタカナだとよくわからない」と言われたので、「ごあんない」という表示に変更したことなどです。

全国の先進的な事例から学ぶことも心がけています。例えば、関東を中心に行われている「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」のメンバーを講師に招いたことがあったのですが、このワークショップをきっかけに目の見えない方が美術館によく来てくれるようになったり、目の見えない方がサポーターとして活動してくれるようになったりしました。ワークショップから得られた学びが一過性のものにならないよう、徳島らしく根づかせたいと考えて取り組んでいます。

情報保障や支援のあり方

少し時間を遡りますが、2011年度末に初めて手話通訳付きの展示解説を企画しました。背景には、美術館にろう学校の教え子たちが来なかった、ということがあります。美術が好きな生徒が多かったから、美術館で再会できるかな、と楽しみにしていたのですが、誰も来ない。そこで、いま振り返ると単純な発想なのですが、「手話通訳があればろう学校の卒業生たちが来てくれるかもしれない」と考えたのです。

様々な方の協力を得ながらなんとか手話通訳付きの展示解説を実現しましたが、結果としては課題がたくさん残りました。そもそも美術の専門用語って、聞こえる/聞こえないに関係なく難しいものですよね。キュビスムなど、美術教員でもなかなか説明できないような専門用語を手話で表現するのは至難の業です。そういったたくさんの課題に直面しましたが、いろいろな方に協力してもらって乗り越えてきました。

それまで、講演会のように一方的に話すような場面では、「手話通訳は耳の聞こえない人のためにある」と感じていました。でも、ワークショップに聞こえない人が参加してくれたときに、「手話通訳は、手話のできない私たちにこそ必要なんだ。参加しているみんながコミュニケーションを取るためのものなんだ」と気づきました。

手話表現は非常に豊かです。動きがあるので言葉だけで聞くよりもイメージが膨らみます。また、手話通訳がつくと、話者は普段より少しゆっくり、わかりやすい言葉を選んで話します。一般のお客様にとっても、難しい美術の話をゆっくり聞ける機会になるのではないでしょうか。ですから、「手話通訳付きの展示解説は、耳の聞こえない、聞こえるに関係なくどなたでも参加してください」とお伝えしています。

情報保障としてまず手話に飛びついてしまいましたが、聴覚障害といっても様々な特性があります。障害を持った時期や年代、個人の興味や関心などの違いによって、情報保障に対するニーズも変わります。現在は難聴の方が参加しやすくなるよう、要約筆記の方に来ていただく取組も時折行っています。

また、視覚支援学校の生徒さんたちが、美術の時間に来館してくれたことがありました。弱視と聞いていたので、「少しでも作品が見えるようにしてあげたい」と考え、作品画像のコピーを用意したり、タブレットに取り込んで拡大できるようにしたりといった準備をしました。生徒さんたちもコピーを目に近づけタブレットの画像を拡大しながら作品を楽しんでいて、充実した鑑賞活動を提供できたつもりになっていたのですが、私たちの説明が一通り終わった後、ある生徒さんがしばらく静かに作品を眺めていたのです。その姿を見て、「その生徒さんの持てる今の見え方を、自分はどれだけ尊重できただろうか」と思いました。彼がどんなふうに見えていたかは想像もつきませんが、その見え方を否定するような無意識の差別が自分の中にあったのではないかと心がざわつき、数日落ち込みました。

情報保障や支援のあり方は本当に難しいと思います。「そのときそのときの自分の見え方で作品と向き合う」ことの大切さに改めて気づかせてもらった出来事でした。

アートイベントサポーターの活躍

2015年から募集を始めたアートイベントサポーターというボランティア組織についてお話しします。ここには主婦や会社員などいろいろな立場の方がいて、年齢も80歳から学生までまちまちです。徳島県内だけではなく東京や関西から参加してくださる方もいますし、耳の聞こえない方や目の見えない方、社会で生きづらさを感じている方もいます。そうしたサポーターの皆さんとアイデアを出し合い、試行錯誤しながら触察図や手話ビデオなどを作ってきました。

例えば、「視覚だけでなく五感に働きかける鑑賞グッズは作れないだろうか」という発想から生まれたのが、目が見える人も見えない人も一緒に使える「ミッツミキ」です。積み木の各面にいろいろな言葉と点字を貼っています。

実は私はそれまで、ある目の見えない方が言っていた「ヘルパーさんに読んでもらうから、点字は必要ない」という言葉に甘えて、点字による情報保障を後回しにしてきたのです。でも、言葉と一緒に点字が貼ってあると、見えない方とヘルパーさんが一緒に読んでお喋りできます。ミッツミキを通してそんな光景を見て、やっぱり情報保障は大切だと痛感し、反省しました。

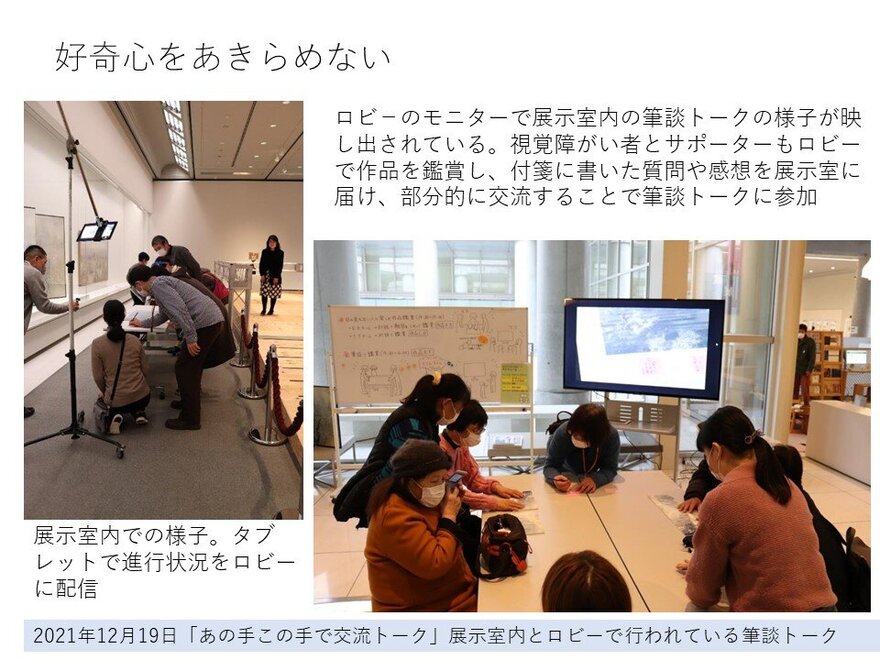

また、「あの手この手で交流トーク」という名前で、見えない方が案内役になって対話鑑賞を行ったり、耳の聞こえない方がファシリテーターとなって筆談で会話(筆談トーク)をしたりする催しも行っています。この筆談トークは、音声言語も手話も使わずひたすら紙にコメントを書き込んでいくというものですが、あるとき、目の見えない方から「参加したい」と言われました。私は「これは目の見えない方は参加できない」と思ったのですが、サポーターの皆さんは「こんなふうにしたら参加できるんじゃないか」とアイデアを出してくれて、2021年に目の見えない方にも「筆談トーク」に部分的に参加していただくことができました。「無理だと感じることでも、みんなで知恵を出し合えば実現できる」という学びがありました。

人と人、あるいは人と作品の間に、「わかりたい、伝えたい」という想いがあれば、障害のあるなしや年齢・立場は関係なく、展示室という同じ空間にいる喜びを感じられる。そう実感しています。

展覧会は実証・実験する場。そこから得た学びを美術館全体に広げる:竹内 利夫

竹内:私からは、「恒常化を目標としたユニバーサルミュージアム」をテーマにお話したいと思います。まず、ユニバーサルに対する当館の姿勢ですが、みんな違う「誰にも」に対応する気でいます。また、「ときどきインクルーシブなプログラムをやっている」のではなく、館全体をユニバーサルにしていきたいと考えています。展覧会はこれを実験・実証する場です。展覧会でいろいろ試し、いいものがあったら、コレクションスペースにもサービスやプログラムを常設するなど、美術館全体に実践を広げ恒常化する。また、展示室のあたりまえを捉え直し、マナーを更新していく。こうした「言うは易し」な取組をどう実践しているのかをご紹介します。

毎年テーマを決めて取り組む「ユニバーサル美術館展」

2018年から、「ユニバーサル美術館展」という展覧会シリーズを始めました。この展覧会では、「視覚障害」「聴覚障害」「高齢者」など、毎年テーマを決めて取り組んでいます。

2018年は、「みること、さわること、はなすことプラス『ハテナ?』」という、視覚障害をテーマにした展覧会を開催しました。彫刻のほか、版画とともにその原版も展示して触れるようにしたり、1枚の作品に複数の触察図、触るための手作りの図を制作し、これを触りながら音声ガイドを聞けるようにしたりしました。

見える人も見えない人もそれぞれの見方をアップデートしていただけたらと考えたのですが、正直に言うと撃沈しました。例えば予想外だったのは、「手を拭いて、指輪を外して、座って優しく触りましょう」という案内を出したところ、「そんなに面倒なら結構です」という声が多かったこと。また、「ユニバーサルと言うから何でもできるのかと思ったら、えらく注文の多い美術館だな」という声もいただきました。まずは、「ここで感覚を開いて新しい体験をしたいな」と思える環境をつくることが必要だったのだと思います。

そういった反省を踏まえ、2019年に開催した「話せば広がる鑑賞物語」という聴覚障害をテーマにした展覧会では、手話つきの解説映像「手話ビデオ」を作ったり、絵画の周りに作家の言葉や批評家の言葉、来館者の言葉を吹き出しの形で展示したりしました。また、日本語で書かれた文章を手話の映像で紹介する取組も行いました。これはほかの展覧会でも形にできればと考えていたのですが、我々学芸スタッフが書いた文章はそのまま手話にはできない文章がとても多く、実際にはまだ形にできていません。

2020年に開催したのは、外国人・幼児をテーマにした「ハロー、お気に入りをさがそう!」という展覧会です。ささやかですが、「やさしい日本語」で記載した説明文とピクトグラムを用意しました。このとき制作した「ようこそ」というピクトグラムは、いまも美術館に掲示しています。

2021年には、「体にやさしいユニバーサル展示 好きな目線で」という展覧会を開催しました。テーマは肢体不自由です。車いすの人が同じ目線で作品を見られるようにステージを作ったり、床に作品を設置したりといろいろなことを試したころ、お客さんと作品の距離感がぐっと変わったと感じました。

2022年に行ったのは、「思い出のアルバム 人生を語るユニバーサル展示」です。高齢者がテーマだったので、「鑑賞は内面の歴史」という考えのもと、作品に人生を重ねて鑑賞が弾むような空間を作りました。中央に作業テーブルを置き、そこで思い出の服にハサミを入れたり結んだりといった作業をしながらお喋りできるようにしました。

現在は、カラーユニバーサルをテーマにした「イロのひみつ ― 何色に見る?」を開催しています。多様な色覚、感じ方・見方を大切にして、美術の色を楽しんでもらうことが狙いです。美術作品は描き方も多様だし、作家の色覚もきっと多様です。特性をお持ちの方も自分の見方を信じて、フランクに話し合える場所があったら……と考え、感想を書くコーナーや話し合うコーナーを作りました。

美術館は、すべての人に戸惑う権利が保障されている場所

美術館におけるユニバーサルの恒常化をめざし、ささやかな変革を起こしてきました。環境をつくることで、作品との間合いや、人それぞれの背景が多様だということに気づかせてもらったと感じています。一方、新しいことをやるほどに壁も感じました。しかし、これは使い方や考え方を変えることで乗り越えていけると思っています。

私は美術館の展示室というものは、答えに追いつく場所ではなく、誰もが戸惑える場所、すべての人に戸惑う権利が保障される場所であることが大切だと考えています。初めて知り合った人に対して、「お前はこんな奴だな」といきなり理解するのは無理ですよね。美術においても、「この解説文を読めばわかりやすいですよ」と示して終わり、では何かが足りない気がします。

様々な形で情報の保障が行われるけど、その結果、「これはわからんわ」と戸惑う。「こんなに戸惑ったけどいいのかな」と思う。「そうです、それが美術館というものです」というメッセージを皆さんにお伝えしたいです。

そうした考えのもと、「良き保障よりも良き学び」を追求したいと思っています。これはもちろん、保障に意味がないと言っているわけではありません。「保障される情報が、良き学びにつながっていくものでなければいけない」という、コンテンツを仕込んでいく側の人間の戒めとして、この言葉を忘れないようにしたいと考えています。

「昨日よりよく生きる経験」を様々な人とともに形づくる:森山 純子

森山:水戸芸術館には美術・演劇・音楽の部門があります。その中の美術部門が、私が働く現代美術センターです。年に3本の企画展と若手作家の紹介展、それから地域連携事業や教育プログラムを行っています。徳島県立近代美術館では展覧会を通じてバリアフリーやユニバーサルデザインを伝えるということでしたが、水戸芸術館では特化した展覧会は行っていませんので、「どうしたら日頃の展覧会をいろいろな人たちに届けることができるだろう」という視点から、いくつかのプログラムを継続して行っています。

展覧会を様々な人に届けるための取組

今年開催した「ケアリング/マザーフッド:『母』から『他者』へのケアを考える現代美術 いつ・どこで・だれに・だれが・なぜ・どのように?」を例に挙げて取組を紹介したいと思います。

水戸芸術館では30年ほど前から年に1回、1か月間の「高校生ウィーク」という企画を行っています。最初は高校生を無料で展覧会に招待していたのですが、2000年前後に高校生自身が動く企画に変わっていき、展示室内に無料の交流カフェを設置するようになりました。そのカフェスタッフや展覧会と連動したワークショップ、部活動を地域の人々と共に若い世代が運営するようになりました。

▲高校生ウィーク(1993~) 対象:高校生+全世代 担い手:高校生+全世代

例えば今回の展覧会では、高校の図書委員会の生徒たちが学芸員からレクチャーを受け、ケアに関する本を選出してコメントをつけて美術館や学校に設置しました。また、高校生ウィークと連動した連続講座では、認知症当事者が注文や給仕を行う「注文を間違えるレストラン」の水戸版である「いいあんばいレストラン」の皆さんにも協力してもらい、受付などをお手伝いいただきました。

また、高校生ではなく大人の活動ですが、毎月1冊を取り上げて、ケアに関する読書会を開いています。その他の活動としては、市民が鑑賞ガイドを作ったり、当館で活動している白鳥 建二さんを追った『目の見えない白鳥さんとアートを見に行く』(集英社インターナショナル 2021)の読書会を開いたり、託児付きワークショップを開いたり、ひとつの展覧会を軸に様々な企画が展開されました。私たちスタッフだけではとてもこれだけのことはできません。ボランティアやつなぎ手の皆さんと一緒に活動しています。

「来館しやすい美術館」とは?

さて、今回のテーマである「来館しやすい美術館」とは一体どんなものでしょうか。主語が抜けていますが、おそらく「誰もが来館しやすい美術館」と言っているのかな、と思います。年齢、職業、ジェンダー、障害の有無……多様な方に届けようと思うと選択肢がたくさんありますが、水戸芸術館では、目の前に協力者の方、提案者の方が現れたときに、一緒に作っていくことを重ねています。

また、美術館は、作品を鑑賞するだけでなく、様々な機能を有しているのではないかと思います。水戸芸術館にいらっしゃる人の様子を見ていると、人に会いに来る方、ショップを目当てに来る方、カフェで憩う方、学校を抜け出してくる高校生もいますし、窓ガラスを鏡代わりにダンスの練習をする人もいます。

アクセスの面では、水戸芸術館は1990年に建ったのでバリアフリーの考え方が建築に生かされていません。物理的な不便さをいかに解決できるかという視点からもプログラムを考えてきました。

担い手も多様です。学芸員だけではなくスタッフ、警備員、カフェやショップスタッフの方々、清掃会社の方々、地域の団体、NPO、ボランティアの方々……たくさんの方の協働によりどうにか「来館しやすい美術館」にならないかと試行錯誤を続けてきました。

水戸芸術館の多様なプログラム

今回のイベント名には「ウェルビーイング」という単語が入っていますが、対話型鑑賞の第一人者であるアメリア・アレナスさんが1997年に水戸で学校の先生向けに研修を行ったとき、こんな話をされていました。

"多くの人は数学者になるために数学を学ぶのではなく

オリンピックに行くために体育の授業を受けるのではなく

昨日よりも今日をよく生きるためにあるのです。

美術の時間もまた、皆が美術史家になるためにあるのではなく

その人がよく生きるためにあるのです。”

水戸芸術館では様々な年代、コミュニティに向けたプログラムを行っていますが、通底する考えと方法は同じで、一人ひとりにとって、昨日よりよく生きる経験を提供すること。その場所に関わる様々な人たちと形づくること。ただこれだけをやっているんだ、という実感を持っています。

複数年継続して取り組んできたプログラムを簡単に紹介します。赤ちゃんとその家族に案内係員がほぼマンツーマンでついて美術館を回る「赤ちゃんと一緒に美術館散歩」、幼稚園・保育園の年長さんを対象とした鑑賞と造形プログラム「プレ・スクールプログラム」、美術・演劇・音楽の3部門が協力して行った夏休みの子ども向け企画「こども・こらぼ・らぼ」、小中学生向け鑑賞ツアー「あーとバス」、先ほどもお伝えした「高校生ウィーク」、市民ボランティアが担い手となり対話しながら作品を鑑賞する「ウィークエンドギャラリー」、白鳥 建二さんの対話型鑑賞プログラム「目の見えない人との鑑賞ツアーsession!」、アーティストが学校を訪れる「小中学生のための学校訪問アートプログラム」、不登校の子どもたちの居場所も兼ねた「造形実験室」などです。

こうした多様なプログラムを実施する目的のひとつが、多様な属性を網羅することです。現代美術は放っておくと好きな人しか来ませんし、建物はバリアフリーではないので、実は水戸芸術館というのは一番来館しにくい美術館なのではないかと思います。だから、まずは「赤ちゃんと親御さん」「高校生」といった属性のラベルを貼ったプログラムを実施することで、「自分たちのための企画なんだ」と思っていただく。そして、来ていただいてからは、ラベルを剥がすことを心がけています。様々な属性や世代の方と一緒に活動するなかで、「目の見えない○○さん」とか「○○ちゃんのママ」といったラベルを剥がしていって、ただの個人として、「◯◯さん」として見られるようになる。そういう場所に、美術館がなっていけたらと思っています。

長年続けているので、赤ちゃんのときに親に連れられて来ていて、今は「高校生ウィーク」に参加していたり、「高校生ウィーク」に来ていてギャラリートーカーやボランティアになったりと、プログラムを横断して来館してくださっている方もいます。最近では、「赤ちゃんと一緒に美術館散歩」にいらしていたお母様が、「子どもが成人したので恩返しに来ました」と託児ボランティアになってくださったこともありました。

美術館は、多様な人がフラットな関係性で交流するレッスンの場

先日、ある中学校から「白鳥 建二さんのレクチャーを開きたい」とご相談をいただきました。「近くに盲学校があるのに生徒たちは全然近づかない、もっと見えない人に思いやりを持ってほしい」というお話でした。

もちろんそれもすごく大切なことですが、障害のある人を「何かをしてあげる対象」と見るのではなく、その人独自のものの捉え方や感性、表現の発露に気づくことができたら、むしろ何かを享受するのは私たちの方かもしれません。

多様な人が立場を超え、フラットな関係性で交流することで、そういうことに気づいていく。いまの社会にはそうした場や機会が少ないので、美術館がレッスンの場になったらいいなと考えています。

美術館に対する安心感・期待感をどう醸成するか

大内:誰もが来館しやすい美術館にするために安心感をどうつくるか、そして継続的に来ていただける期待感をどうつくるかについて、みなさまに質問させてください。まずは竹内さん、ユニバーサルミュージアムを始めるときに大事にされたことを教えてください。

竹内:聴覚障害のある方などに、どんなイベントだったら来やすいか、どういうことで困っているかを直接聞いてみたことがあるんです。そうしたら、「情報保障がないから行きづらい/困っている」という話と、「美術鑑賞って難しそう」という話が混然一体となっていました。だから、一度に両方をほぐしていかないといけません。当館の取組を見て「変わったことをやっているな」と感じるかもしれませんが、サポートを増やしていくばかりではなくて、美術鑑賞が近寄りがたいと思われている点に関して、もう少しやれることはあるんじゃないかと考えて取り組んできました。

大内:亀井さんに伺いたいのですが、美術館のスタッフは最初、障害のある方への対応をどう捉えていたのでしょうか。

亀井:それまであまり障害のある方に出会う機会がなかったので、スタッフもどう対応していいかわからないという不安を抱えていたと思います。でも、ろうの方を講師に招いて身体表現をしたり、声も手話も使わずに何かをやってみるワークショップをしたりと多様な企画を形にするなかで、「いろいろな人がいて当たり前なんだ」という認識が、あるいは「みんな」というイメージがどんどん具体的に広がっていったように感じています。

私自身は支援学校で長く勤めていたので、「支援する側」や「指導する側」という意識に慣れてしまっていたのですが、美術作品の前では、「来館者と学芸員」とか、「先生と生徒」とか、「障害者と介助者」とか、そういう意識が緩やかにほどけて、ただ同じものをじっと見ることができます。障害のあるなしや年齢・立場も関係なく、3歳の子どもと研究者と学芸員が同じ目線で同じ場を共有できる。美術館は、そういう可能性がある場所だと思います。

大内:森山さんは、美術館のスタッフだけではなく市民やサポーターとともにプロジェクトを進めることに対して、どういった可能性を考えていらっしゃいますか?

森山:公共という観点から、美術館は美術館スタッフだけが運営するところではないと思っています。もちろん私たちが窓口になって整える必要はありますが、市民の方たちがつくっていくものだという意識があるので、いろいろなことを頼むようにしています。「自分にできることがある」ということは、喜びにもなるでしょう。「高校生ウィーク」でも、例えばペンキ塗りをやりたい人を募ると、自分たちなりの工夫をしてくれて、それをみんなが面白がってくれて、もっとやりたくなって……という循環が生まれていました。

地域の人たちも、自分の考えたプログラムを提案してくださいますし、逆に、こんなことをしたいけど、どうしたらいいかと相談を持ち掛けられることも多くあります。「ここに集まると何かができる」という期待感を丁寧に拾いつなげていくと、少ないスタッフと予算でも地域のためにできることがたくさんあると思っています。

竹内:皆さんそれぞれ、行きつけの博物館や美術館があると思うのですが、「もっといい場所になってほしいな」という点があれば、できればそれを伝えてほしいです。いろいろなことを変えていけると思います。期待してください、美術館に。

亀井:アートイベントサポーターは毎年少しずつですが新しい方が増えていますし、ミーティングでは本当にいろいろな話をします。自分の想いを伝えられる場所が美術館のなかに生まれていることをすごく嬉しく思っています。今回の発表では紹介しきれませんでしたが、サポーターの方と制作したグッズもたくさんあります。これをご縁に当館ホームページもチェックしていただいて、「こんなことをしているんだな」と知っていただけたら幸いです。

森山:多様な人に関わるためには、目の前にいる人に興味を持つことが大事なのではないでしょうか。すごく知識があるとか、すばらしいことが言えるとかに関係なく、いろいろな人のあり方をお互いに認めていく。そういう社会が少しでも広がっていくといいなと思いますし、美術館が役に立てる部分があるのではないかと考えていつも仕事をしています。

大内:私が勤める東京都渋谷公園通りギャラリーは、多様な背景の方々の創作活動やアクセシビリティを大事にすることを掲げて2020年にオープンしました。意欲があるけれど何をどうやっていいかわからず、ドタバタと試行錯誤を重ねてきました。そうしたなかで、美術から関心を抱いた職員が、どんどん違う分野を知って人間的にも成長していくということが起こっています。多くの方々に関心を持っていただいて一緒に考えていただけると、世界が良い形に変わっていくのではないかと思っています。ありがとうございました。

(text by 飛田 恵美子)