トークセッション5「劇場・ホールにおける共創的体験」

2023年11月10日(金曜日)

- 日時:2023年7月30日(日) 15時30分〜17時00分

- 場所:東京都美術館 講堂

- 登壇者:近藤 良平(振付家・ダンサー、コンドルズ主宰、彩の国さいたま芸術劇場芸術監督)、梶 奈生子(東京文化会館事業企画課長)

- モデレーター:中村 美亜(九州大学大学院芸術工学研究院教授)

- 手話通訳:山崎 薫、山田 泰伸

芸術文化と福祉の「間」へのアプローチ:中村 美亜

中村:私たち文化や芸術に携わる人間が、社会や福祉と一緒に何かをやろうとするときに、日常とどこか遠いもののような意識を持つかもしれません。どうしても福祉的なことをしなければいけないというプレッシャーに、押し潰されそうになることもあるようです。

けれど、歴史をよく振り返ってみると、近代以前の私たちって、いつも困難にぶち当たりながら、とにかく生き延びてきたと思うんです。どうやって生きていけばいいかわからないとなったそのときに、なにか詩が出てきたり、気持ちを表すものを創作したり。生活の中で育んできたものが芸術であり、それが文化になっていったのだと思います。

すると、そこには共通項があるわけです。私たちは生き延びる術として表現活動をしてきたことに立ち返って、一体何をすることがウェルビーイング、そしてインクルーシブな活動に参加することになるのかを考えていきたいと思います。

▲文化庁×九州大学共同研究チーム『文化事業の評価ハンドブック:新たな価値を社会にひらく』(水曜社、2021年)13頁より引用

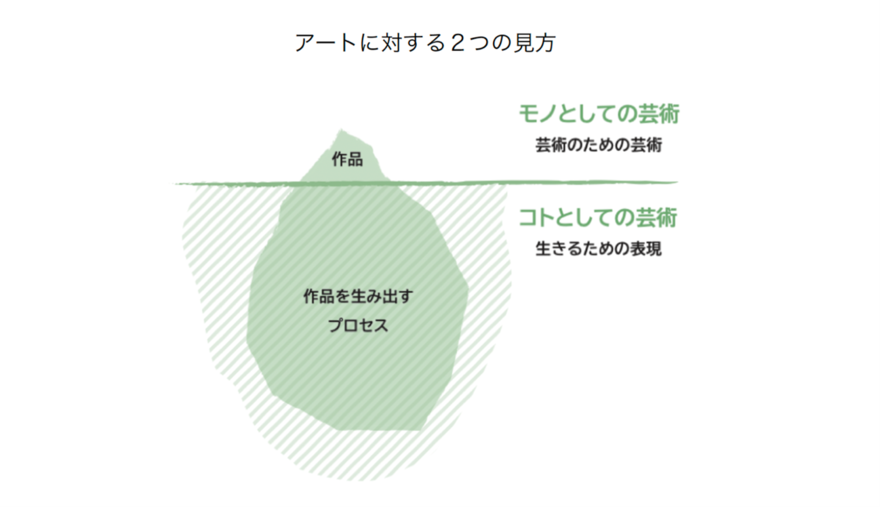

私が大事にしたいことを、氷山に例えた図で表しています。海の上に現れている氷の部分が「作品」です。芸術活動や劇場というと、この“モノとしての芸術”である作品が全てのように感じてしまいがちですが、実はそれが生まれるまでの間にはたくさんのコトが起こっています。人と人の出会いや葛藤もあります。それが海の下に沈むその氷山の最も重要な部分である“コトとしての芸術”だと思います。それから作品が生まれた後に、どのように伝わり広まっていき、新しい人間関係が生まれていくかという見方もあります。

こうした表面には表れない部分も一緒に見ていくことで、文化と福祉の「間」にどのようなアプローチをしていけるかが見えてくるのではないでしょうか。今日は、芸術文化のアプローチの独自性に重点を置きながら、近藤さんと梶さんから事例を聞き、お話を進めていきたいと思います。

障害のある人によるダンスチーム「ハンドルズ」の事例から:近藤 良平

近藤:僕は舞台作品を作ったり、振り付けをしたり、ダンサーでもあります。いまは彩の国さいたま芸術劇場の芸術監督もしています。今日は、埼玉県との協働で生まれた、障害のある人によるダンスチーム「ハンドルズ」について紹介します。

オール受け入れで面白がれる舞台を創る

2009年に埼玉県の障害者福祉推進課から依頼があって、一つの舞台を創ることになりました。僕が「どうなっても知りませんよ」と伝えてできた舞台が「ハンドルズ」の始まりです。ちなみに僕は「コンドルズ」というダンスグループを主宰しているのですが、そこから「僕たちはハンディキャップを持っているし、ハンドルズがいい」とハンドルズのメンバーたちが言い出して、この名前になりました。

ハンドルズは、車いすを使う人や小児まひの人やダウン症などいろいろな特性のある方たちをオール受け入れる形でやりました。それがどう映るかというよりは、何か面白いことができるかもしれないという期待が大きかったんです。

1回やってみたところ、実際に思いのほか面白くて。車いすがせっかくあるけど、それを横にポイッと寝かせるとどうなるかなとか。手に震えが出るメンバーがいるのですが、それを利用して料理教室のシーンを作ってみたり。手に障害があるメンバーが、得意技というシーンでペットボトルのラベルをあっという間に足で剥がして、それを投げたらちゃんとゴミ箱に入るというのをやってみたり。「え?」と思うようなことをやってみると、本人も、周りにいる人や僕も面白がって、何かもっと身軽になるような状況が起こりました。

表現の中に豊かに転がるものがある

ハンドルズの特徴はというと、一度関わるとみんな辞めないところかもしれません。みんなで作ることから生まれてきた関係をみんなで理解するというか、面白がっています。そうして「何としても続けたい」という人が増えました。ハンドルズを2009年に始めて、結果的にはそれからほぼ毎年単独公演をしています。

続けていく中で、新しい人も入ってきます。先輩になる人は、新人をちょっとケアするんですよね。こう表現していいんだよっていうのを身体で示してくれたりします。そうすると、表現が重層的になります。僕が与える一方ではなくて、膨らませる作業をしてくれるので、作品が勝手に膨らむことにもつながります。最初はこんな風になるとまでは考えていませんでした。

ハンドルズのメンバーにはいろいろな人がいるけれど、みなさん表現力がむちゃくちゃあります。僕は振付家なので、「花になって!」とか「台風になって!」とかいろいろ言います。台風になるのってなかなか大変だと思いませんか? でもみんなはなれるんです。恥ずかしいとか間違っているんじゃないかとかではなくて、「うわー!」と言いながらぐるぐる回り始める。そういうものに直面すると、表現ってなんて自由なんだということがすごくよくわかります。そうした表現の中に、いろいろなものが豊かに転がっていると感じます。こちらがディレクションをして何らかの方法をとって作品にはしていきますけど、うまくまとめようなんて全然思いません。彼らは表現者としては間違いなく持っている気がします。

点ではない多様な広がりの形へ

埼玉県が主導して始まったハンドルズですが、各地に活動を持っていくようにもなりました。遠征って命がけです。みんな新幹線に乗るのも大変だし、もう大所帯です。休み休み移動しながら現地に行って、本番をすると、向こうにも障害のある方がいたりして。そこでも交流しながら、「俺たちすげえことをやった」「みんなまたやろうぜ!」みたいな感じになるんですよね。大変ですけど、点ではない広がりの形を具体的にやっているなと思います。

ハンドルズの公演を、埼玉の芸術総合高校ダンス部の生徒たちと協働で作ることもしています。一緒にやるのってそんなに生易しいものではないので、大変なのは高校生のほうです。ハンドルズのみなさんは表現力があるので、ダンス部の子どもたちが負けちゃうというようなことになります。すると、自分のことをさらけ出さないとその場が動かないという状況が自然と起こってきます。これは画期的なことだと思います。

今、自分がやっているコンドルズの公演にもハンドルズを招待して、シーンの中に取り込んで、出演してもらっています。何も区切りを作らずに表現を見せられるのではないかという一つの挑戦です。

共に時間を過ごし本番を体験すことで得られるもの

ハンドルズは、いろんな障害を持つメンバーと一緒にやっているので、時間がかかることはもちろんあります。右手が上がるだけでも時間がかかることもあります。そこは時間をかけるしかないと思っていて、一緒に時間を費やすことから得る学びはすごく大きいです。普段は体が固まっている人も、夜に晩酌すると身体の力が緩むらしくて、お酒の力も借りて仲良くできることもたくさんありました。僕は心の広いふりをするのが得意で、全部受け入れるよっていうスタイルでいるので、そういう空気も拾ってくれているのかな。みんなやけに自信にあふれていて「全然振り覚えてないじゃん!」みたいなこともよくありますけどね(笑)

ハンドルズのメンバーと出会って、すごく思うことがあります。それは、本番があると、例えば1ヶ月後でも、1年後であったとしても、みんな生き生きできるということです。なんとなく日常の時間が流れる中で、その中に少しでも刺激的なことを創る場や本番みたいなものがあって、そこで悩むことも含めて時間を共有できると、日常をより楽しく過ごせるんじゃないかと。本番はどんな形でもいいと思うんですけど、それがあると力になるなっていうのが、この活動を通して感じていることです。

劇場・コンサートホールにおける共創的体験。東京文化会館の事例から:梶 奈生子

梶:近藤さんのお話をうかがって、とても楽しそうで私も参加したいなって思いました。私たちの取組はアプローチの仕方がまた違うのですが、お話しできればと思います。

その前に、東京文化会館について簡単にご紹介します。JR上野公園口の改札を出て1分、左手にある建物です。1961年の4月に開館し、東京都が建設した日本初の本格的なホールで、「音楽の殿堂」とか「オペラ・バレエの殿堂」と言われています。有名な建築家の前川 國男さんの設計で、今もたくさんの建築ファンが訪れる施設です。

大ホールの座席は2303席、オーケストラピットが常設で5階席まであります。ここで国内のトップクラスの実演家団体や、海外の有名な劇場やバレエ団がオペラやバレエなどを上演しています。小ホールは649席で、「奇跡の音響」と言っていただけるリサイタルホールになっています。

おかげさまで東京文化会館の稼働率はほぼ100%、大変恵まれた環境だと思います。一方で、築60年以上経っていることもあり、バリアフリー化が難しいという現状もあります。

あらゆる人が集い生きがいを感じる拠点へ

東京文化会館の自主事業は、「創造発信」「人材育成」「教育普及・社会包摂」の3本柱です。基本的には貸館では実現しないような取組を主催しています。

「教育普及・社会包摂」の中のワークショップですが、2010年に私が着任した当時は、小学生を対象とした子供向けのコンサートが年に1回しか上演されていませんでした。変化のきっかけは、2012年に施行された劇場法や、オリンピック・パラリンピック東京2020大会に向けた文化芸術活発化の機運が高まったことです。

私たちも、東京文化会館を限られた観客が通う劇場から、あらゆる人が集い生きがいを感じる拠点にしていくための取組を、10年20年先を見越しながら進めていくことにしました。どうせやるなら東京文化会館ならではのものをというのと、連携した地域などにもその取組が根付いて全国に波及していけばさらにいいなと考えました。

そして、元々力を入れていた「人材育成」を通して発掘した人材を起用して、「教育普及・社会包摂」「創造発信」を行っていくような事業を考えました。

ワークショップ・リーダー育成プログラム

けれど、特に音楽に関して、当時の日本にはそうした事業の事例があまりありませんでした。そこで、この分野の国際的先駆者であるポルトガルの「カーザ・ダ・ムジカ」という劇場と連携することになりました。

カーザ・ダ・ムジカのワークショップは、楽器が演奏できなくても誰でも参加できて、特に乳幼児向けの作品については、衣裳や舞台装置のようなものがあったりして、オペラやバレエを上映する当館とマッチしていたことも魅力の一つです。

2013年から毎年夏に、カーザ・ダ・ムジカと連携して「ワークショップ・リーダー育成プログラム」を実施しています。ここでは、20名ほどの受講生と、そのほかに10〜20名の聴講生が参加します。ワークショップ・リーダーとして必要になる基本スキルを習得しながら、ワークショップを創作し、一般公開する実践に沿ったプログラムです。

そして、受講生の中から「ワークショップ・リーダー」という人材の候補を選出します。最終的に絞られた方はポルトガルで1週間の派遣研修をして、その翌年から当館のワークショップ・リーダーとしての活動を始めます。ワークショップ・リーダーになっても、自分たちで作っていく、それをやってみるということを繰り返します。するといろいろな課題が出てくるので、それを改善しながら新たな学びを得て、またやっていく中でスキルアップしていくという仕組みです。

ワークショップ・リーダーを軸に、子供から大人まで楽しめる機会づくりを

東京文化会館でワークショップ・リーダーが行うものに、乳幼児向けのミュージック・ワークショップがあります。乳幼児向けということは、保護者の方向けの作品でもあります。乳幼児を抱えたお母さんが孤立してしまうという社会的な課題もあり、行き場がなかったりするお母さん方が参加できる場として、かなり求められているなと今は感じています。

また、小学生以上を対象にした「リズミカル・キッチン」もあります。子連れのお母さん、お父さんも参加してくれる人気の作品になっています。学校に出張して行うこともあります。先生から「今まで見たことがない児童の反応がありました」とか、特別支援学級の先生からは、「普段の生活では見られないような積極性を発揮する児童がいて、びっくりしました」というお話をいただきました。子供たちの新しい一面を知るきっかけになったりしているようです。

小ホールでも、「ワークショップ・コンサート」という形で作品を作っています。大体500名くらいの方にお入りいただけるのですが、当館で上演する際には完売することが増えてきました。楽しんでいただけて、望まれている取組になってきているなと感じているところです。

多様な人たちと一緒に創る

超高齢社会を迎える日本に欠かせない、健康的に長寿であるためのワークショップにも取り組んでいます。代々木にある白寿ホールの親会社である白寿生科学研究所と連携して、健康志向のある50歳以上の方を対象に、歌とダンスで新しい自分を見つけていくような、「Shall we シング?」というワークショップを実施しました。

また、高齢者施設とも連携してワークショップをしています。施設にいらっしゃる認知症のある方に、好きな楽器を選んで自由に音を鳴らしていただいて、ちょっとメロディーが出てきたらワークショップ・リーダーがそのメロディーを拾って、みんなでその音楽に参加していくという内容です。まずはやってみようかなと思えるきっかけを作りながら、楽しい時間を過ごしていただいて、それが生き甲斐やコミュニケーションを育む機会につながっていけばいいなと、この取組を継続しています。

障害がある方向けのワークショップも始めています。音が聞こえることが前提の音楽に携わる私たちですが、音が聞こえない子供たちとも音楽を楽しみたいと思い、まずは既存の作品に手話をつける取組を始めました。大人の聴覚障害のある方や、特別支援学校の先生、ろうの子供たちの放課後活動を支援する団体の方からも、その作品を見ていろんなご意見をいただきました。すると、「子供の手話と大人の手話は違うんだよ」とか、「そんな手話だったら全然伝わらない」というコメントもあり、頭を殴られるような大きなショックを受けました。聞こえることが前提の私たちが作品をアレンジするのでは、結局自分たち本位でしかなかったのではないかと思ったのです。

そんな中で、ワークショップ・リーダーたちから「ろう者とも楽しめる作品を、はじめから当事者の方たちと一緒に作りたい」という企画が立ち上がってきました。音楽の視覚化とか、体感を伴うものでもあったので、財団施設のデジタルクリエイティブの創造拠点、CCBT(シビック・クリエイティブ・ベース東京)を使わせていただいて、藝大のアートメディアセンターの松浦 知也さんとの連携で、新しいワークショップを作れることになりました。もちろん当事者の方も参加した形で行います。例えば打楽器を触ってみんなでその体験を共有していくようなことを積み重ねて、今、新しい作品を作っています。来年3月くらいに当館で開催できるように、力を入れて頑張っているところです。

劇場の「寛容な」空間が生み出すもの

最後にご紹介するのは、数年前から実施している「リラックス・パフォーマンス」です。このリラックスというのは「寛容な」という意味です。誰でも参加できる、お客さまとして来ることができるコンサートです。

以前、特別支援学校にうかがったときに、先生が「卒業するまでは生徒も音楽に触れるいろんな機会があるけれど、それ以降はその機会がなくなってしまうんです」とおっしゃいました。保護者の方からも、「うちの子は声が出てしまうので、コンサートには行きづらいんです」というお話を聞いてきました。

そこでリラックス・パフォーマンスでは、じっとしていることが難しくても、声が出てしまっても大丈夫なように、余裕を持って座席を確保しています。また、情報保障として手話通訳を配置したり、難聴の方の聞こえを補助するシステムや、音を振動に変えるシステムを導入して、音楽を体感できる様々な工夫をしています。

昨年度は3回目にして初めてろう者のアーティストの河合 祐三子さんにご出演いただき、舞台でサインポエムの上演をしました。河合さんとワークショップ・リーダーの2名で観客席を巻き込みながら舞台を作り上げていく形のコンサートです。稽古段階から試行錯誤を続け、最後には観客と舞台とが一つになり、十分楽しめるところまで来たかなという感じです。2024年には他の館とも連携して上演できるようにしたいと調整を進めています。

育成プログラムを始めて10年の変化と課題

ワークショップ・リーダー育成プログラムを始めて今年で10年が経ちます。現在18名のワークショップ・リーダーがいて、様々な作品を様々な対象に向けて提供しています。東京文化会館の年間の連携教育機関は約50施設、そのうち福祉施設は15施設くらい、都内外の他の文化施設との連携は年間10件くらいです。ワークショップへの参加者数は、1年目は年間700名程度でしたが、10年間経って、今では年間の参加者が7500名になりました。

このような展開を通じて最近感じていることは、10年前に比べて子供たちの来館が非常に増えているということです。主催でやっているから、というのはもちろんなのですが、貸館でも子供向けの公演をしてくれるようになっています。

課題もあります。連携する施設はとても増えていますが、連携の継続のためには資金が必要です。担い手となるワークショップ・リーダーにも様々なライフシーンがありますので、常に新しい担い手を発掘して、活躍する機会を創出していくことも必要です。届けたい人にどう届けられるかというのはいつでも大きな課題です。これからもまだまだ学びながら、いろいろなことに取り組んでいきたいと思っています。ありがとうございました。

場を作り、体験し、伝え広めること

中村:ここからはラウンドトークです。まず、梶さんが見て、普通の音楽家は持っていないけれど、ワークショップ・リーダーを経験した人たちが持っているものには、どういうものがあるとお考えですか。

梶:経験を積み重ねることによって、見出されていくこととか、成長していくことがすごく大きいと思います。どうやってコミュニケーションをとっていくか、ということなどに、すごく長けているなと思います。

中村:近藤さんは、障害のある人と楽しくやるのには、コツというか意識されていることがありますか?

近藤:僕はみんなで楽しむことが得意なんです。一方的に教えるのは性に合わなくて。ワイワイやっている中で、勝手に発見するみたいなことが何かいいなと思っているので、そういう姿勢があるかもしれないですね。

中村:普段だとタブーだとか、そういうことをやったら許されないみたいなことが、表現の場ではおもしろいことになっちゃう。

近藤:そこが重要なポイントですよね、自由度がある場所ってやはりすごく大事だと思います。めちゃくちゃに体を動かしてもいいんだよ、暴れてもいいよと。そういう場所があるという共通認識が大切だと思います。

中村:本番を持つというのは、自分に対しても自信がつくし、そうしたコミュニティに参加することが社会参加にもつながるというのが、順繰りに回っていくんじゃないかなと思いました。ウェルビーイングを高めるときは、無理やりそれを高めようとしても多分うまくいかなくて、やりたいとか面白いという参加者の内的動機づけを触発する場をつくることが重要だと思います。そういうことを近藤さんと梶さんは、いろいろ工夫しながらやってらっしゃいますよね。お二人にお聞きしたいのですが、おもしろい場を作るコツってありますか?

近藤:コツかどうかわからないですけど、その場をどう提供するかというのは、前よりも意識するようになりました。いい空気が作れそうな場所っていうのは絶対に必要です。それは出会いの場だと思うんですけど、正解を出さなくちゃいけないような場ではなくて。それが僕は何か発見できる場所だと思います。

梶:近藤さんは作り手側の感覚で、私はそれを作ってもらう側の立場なので、全然違うんですけど、ワークショップ・リーダーだけでは解決できないようなことが時々あるんですね。例えば、「うちの子は恥ずかしがり屋だから、こういうワークショップに参加してみんなが楽しめても楽しめないかも」という保護者の方のお声があったり。そうすると、じゃああんまり参加しなくても楽しめるようなものを作ってみようか? みたいなことを投げてみたりして。いろいろな人のニーズに応えられるようなものをたくさん作っていくっていうのは、一つありかなと思います。

中村:先ほど資金の問題が少し出てきたのですが、現場感覚としては、お金がないとやっぱり難しいですよね。

梶:そうですね、多様性を考えていくときに、まだ一緒にやりたくてもできない、手を付けることができていないこともたくさんあります。そこに手を伸ばしていこうと思うと、人やお金もやっぱり必要だと思っています。

東京文化会館として10年間やってきて、蓄積したことがもっと広がっていってほしいと思うのですが、連携してくださったいろんな施設とずっと続けていけるだけの資金がお互いにないわけですよね。地域でもうまく回っていくことができるような資金調達の仕組みがあるとすごくいいですよね。

やっぱり皆さん成果が見えるとそこは評価するけれど、冒頭に中村先生がおっしゃったように、氷山の見えていない部分が充実しているかどうかで作品の良し悪しが決まってくると思います。そのためには人やお金が必要なんだよっていうことを理解していただけるとありがたいなと思います。

近藤:ハンドルズの舞台で言うと、1つの公演をするのにスタッフも大勢必要になるんです。ケアする人も含めて10名くらいは後ろに控えています。いないと回せないんですよ。公演をすること自体にもお金がかかりますよね。

中村:それは費用対効果として悪いんだろうか? と思います。その1回で達成したことの数値を求められることが多いですが、私からすると、その人の中で何かが変わって、その変化が一生続いたり、生きがいを感じることにつながれば、ものすごく効率がいい話じゃないかなとも思ったりするんです。裏方としてやっている人たちにとっても、学びになっていたりするんですよね。そこに関わる多くの人たちが、まさにこれから多様性のある社会づくりの担い手になっていくという。

近藤:絶対にそうだと思います。僕も自分のやり方で申し訳ないんですけど、ワークショップにしろ、本番にしろ、関わるときに、その人を特定の役割に落とし込みたくないんですよ。例えば手話通訳さんがいたら、その人も絶対にワークショップに参加してもらうんです。父兄やご家族、サポートしている人もそうです。そうしないと、ずっとその形が崩れないんですよね。その位置からずっと同じ目線で見ているような感じがしてしまうので、とにかく1回入ってみてと。彼らもやらざるを得なくなると、いろいろなことがわかってくる、いろいろなことが考えられるようになると思います。

中村:内的な動機の話をしましたけど、やっぱり体験することだと思います。自分が生き生きとしているのを身体で感じられる場を作っていくこと。1人ではなくて多様な人といる経験を持つこと。それが一番、多様な社会を作っていくのに大事なことなんじゃないかなと感じました。最後に皆さんからメッセージをいただきたいと思います。

近藤:やはり一緒の目線でものが創れたり、参加できたりということを続けられたらいいなと思いました。

梶:東京文化会館でこんなことをやっているのかって、初めて知った方もたくさんいらっしゃるのかなと思います。皆さんに楽しんでいただけるような取組をたくさんやっていますので、ぜひ一度気軽にお立ち寄りいただければ嬉しいです。

中村:最後に、私がさきほど話したことと矛盾することを伝えたいと思います。「芸術って体験が大事だから、やはり体験してもらわないと」って言いました。それは事実なんですけど、とはいえ、やはり全員が体験できるわけではありませんよね。体験した人たちがどれだけワクワクしたのかとか面白かったかっていうのを発信する必要があると思います。

これまで芸術っていうのはやはり言葉ではなく体験するものだと、その体験自体についてはあまり語られてこなかったと思うんです。その結果、今、芸術文化の予算はどんどん減らされて、それがあまり重要ではないと思われているように感じます。みんなが芸術をちゃんと面白いんだって、それに関わっていることでいいことがあるんだと発信することも必要になってきているという気がします。そうした体験の価値を評価という形で伝えたり、あるいはその評価の価値基準そのものを考えていくことも、これからの私の仕事だと思っています。今日はありがとうございました。

(text by 平原 礼奈)