トークセッション8「共創するとは何か~文化的実践を通して~」

2023年11月10日(金曜日)

- 日時:2023年7月31日(月)14時30分〜16時00分

- 場所:東京都美術館 講堂

- 登壇者:西尾 美也(美術家、東京藝術大学美術学部先端芸術表現科准教授)、伊藤 亜紗(美学者、東京工業大学科学技術創成研究院未来の人類研究センター長)

- モデレーター:森 司

- 手話通訳:加藤 裕子、瀬戸口 裕子

共創するとは何か、新たなビジョンの方向性を:森 司

森:サマーセッション3日目、最後のトークセッションです。初日の第1セッションは「文化的『社会的処方』と共創の場」というテーマでした。社会的処方について知り、それを文化的に展開するためにはどうすればいいんだろう、さらに共創の場をどのようなものとして捉え、その場づくりのために文化施設はどんな働きをすることができるのかという切り口で話を始めていきました。

今日このセッションでは「共創するとは何か〜文化的実践を通して〜」というタイトルで進めていきます。まず、西尾さんに、いま展示もしていただいている、西成のお母様方と共創する取組と、アーティストとしてのビジョンをお話ししていただきます。その後、伊藤さんから相互探索としての共創の研究についてのお話をいただき、ラウンドトークに結びつけて、共創するとは何かについての新しいビジョンの方向性が確認できる時間になればと思っています。

共に自由になる西成発のファッションブランド「NISHINARI YOSHIO」:西尾 美也

西尾:西尾 美也と言います。「NISHINARI YOSHIO」というファッションブランドを、大阪の西成区にある拠点「kioku手芸館 たんす」に通うお母さんたちと作っています。このブランドの取組をお話しできればと思います。

装いにおけるコミュニケーションの探求

僕の表現の動機の真ん中にあるものが装い・ファッションです。特に「装いにおけるコミュニケーション」に興味があって、服を着ている人であれば誰とでも何か一緒にできると思い、「ファッションスケープ・デザイン」という言葉を作り活動してきました。ファッション・デザインがいわゆるモノとしての服を作る行為だとしたら、ファッションスケープ・デザインというのは、コトとしての服をデザインしていく作業にならないかと考えたんです。「装いが閉ざしているコミュニケーションを装いによって取り戻す」ことが、僕の作品制作の目的になっています。

代表的な作品として、「Self Select」というプロジェクトを展開しています。世界のいろいろな都市で、見ず知らずの通行人とその場で服を交換してもらうというものです。女性であるか男性であるか、若いか年配の方かを問わず、出会う偶然性によって交換が実現します。普通に生きている限り自分では選ばないものを、このプロジェクトを通して着ることができるという。目に見える服装の裏には、その人の匂いや体温など、いろんなものがまとわりついています。それを一気に体感できるので、本当に理解してもらおうと思ったら、隣の人と服を交換してもらえたらいいかなと思っています。

こんな風に、装いとコミュニケーションを探求してきた流れの中のプロジェクトとして、これから紹介する活動も位置づけられています。

西成を訪れた3人目のアーティストとして

「NISHINARI YOSHIO」は、大阪の西成のお母さんたちと作るファッションブランドです。西成は通天閣とあべのハルカスに囲まれたような場所にあり、拠点となっているのは元たんす屋さんだった空き店舗です。

大阪市の文化事業として地域密着型のアートプロジェクトを手がける「ブレーカープロジェクト」が、2012年にこの場所をオープンしました。西成というエリアには多くの路上生活者が居住しており、住所不定の日雇い労働者が多く暮らしていることでも有名です。「たんす」の活動は、そうしたエリアに暮らす人々が自由に出入りできる創造拠点として運営されています。

僕の前に2人のアーティストが入っていて、1人目の方は、いらなくなった編み物を集めて地域の方たちと一緒にほどいて毛糸に戻していくなかでお話を聞くということをしていました。2人目の方も、工作の延長だったりパフォーマンスの要素だったりをいろいろやってみることを仕掛けられていて。そういう場所としてこのたんす屋さんを使っていくと、緩やかな時間が流れ、会話が生まれるわけです。それぞれの暮らしの歴史や生き方をたぶん自然と聞けたんだろうなと思います。

そうして毎週のように近所のお母さんたちが集う場所ができて、ある種のコミュニティスペースになり場が温まった頃に、僕は3人目のアーティストとして2016年に西成を訪れました。「3人目は誰が来るんだ?」と待ち受けられている形でした。

装いの行為とコミュニケーションの探究

お母さんたちと最初にお互いの自己紹介をしたのですが、刺繍が得意な人、余った布があれば何でもカバンにする人、パッチワークをする人など、編み物とか手芸が得意な人たちが集まっていました。皆さんご近所なので、家庭訪問をしてどんな環境で普段作られているのかも見せてもらったり。今は水曜と土曜に活動をしているのですが、カレンダーには皆さん「たんす」と書かれて、毎週楽しみにされていました。

最初に、僕が今まで小学生や大学生相手にやってきた「スクランブルクローズ」というワークショップをやってみました。古着を自由な線で切って分解して、そのパーツを他の人と交換してもう1回スナップボタンでつけたりするものです。

早速ここからいろんな上手くいかなさが僕の中にありまして。まず「服にハサミを入れるのは気持ち的に無理だ」とか、あるいはパーツを分解してから交換してほしかったのですが、もう自分で良い組み合わせを考えてリメイクの服を作ってしまったり。何か僕が思っているのと違うものができていくなという感覚を覚えました。

不良品の服を作ろうというワークショップでは、普通には着られない服を作ろうという目的なのに、逆にすごい完成度の高い服ができてくるとか。あるいはここに来て3人のメンバーがパーツを交換して服を作ったり、何か時間差で影響しているようなものも見受けられました(笑)こういうワークショップを、1年くらいいろいろなお題で継続していきました。

「ずれ」が生み出す面白さから「NISHINARI YOSHIO」へ

昔の写真を持ってきてもらって、当時着ていた服を再現しようということもやりました。皆さん何がすごいかって、再現するんですよ。時間をかけてとにかく作ってしまう。そのことに圧倒されました。

僕にとっては、単発のワークショップや1年単位のアートプロジェクトをすることはあるけれど、こうやって継続的に毎週同じ場所で同じメンバーとプロジェクトができるというのは恵まれた環境で、まさにお互い学び合っていく時間でした。

ちょっと違うという違和感を感じながらも、お母さんたちとのコミュニケーションの「ずれ」みたいなものが、モノとしてすごく面白いことを生みだしつつあるんじゃないかと思って。そこで、僕は西尾 美也で、この中に「西成(にしなり)」という文字も入っていたので、名前を入れかえて「NISHINARI」、余った部分をつなげたら「YOSHIO」になったので、「NISHINARI YOSHIO」という架空のファッションブランドのようにして、これを我々の活動名とするということにしました。

身近な人のための服を商品化

ここからが2018年の活動です。いよいよ商品化していこうというときの最初のお題は「皆さんの特定の身近な人を思い浮かべてその人のための服を作りましょう」というものでした。

ある人は、足が不自由な知人のために、ファスナーが80センチぐらいある機能的なパンツをデザインしました。あるいは、焼き鳥屋さんで働いているお母さんは、毎日店主が焼き鳥を焼いて腕をやけどしてしまうので、腕を守るデザインということで、100枚のパーツが縫い合わされた「やきとりジャケット」を生み出しました。これは機能的というよりも、腕を守ってあげたいという思いが形になったものです。カバンを作るのが好きな人は、カバンだけでできた「かばんジャケット」を作りました。一点物のアートピースのような完成度というか、すごいものが出てきたんですけれども。こうしたすごく機能的なものから、抽象的というか作品のような服まで、実際に商品化しています。

元たんす屋さんは1階が作業場になっていて、2階を改装して店舗としています。お母さんたちは店員としても活躍してくれたり、取材が来ることも続いたりして、取材慣れもしてくるという(笑)

商品の撮影では、あえて典型的な西成のイメージをなぞって、おっちゃんたちにモデルになってもらったりして、みんな楽しんで演じてくれています。最近は西成の街も変わってきて、海外移住者の人が増えています。その人たちとこれまで住んできた地域の人たちって、それほどつながりがないんですね。そこで彼らにもモデルになってもらうことで、つながりを見つけていくようなこともしてきました。

「最後の3着」に込めた思い

今、最新のお題を「最後の3着」として、お母さんたちも悩みながら取り組んでいます。こういう言い方をするのはどうかとも思うんですけど、西成ってどうしようもなくなったときに最後に行き着く場所みたいに言われています。それは、あらゆる人を受け入れてきた街という意味でもあると思うんです。もう一つ、「アパレルの墓場」としても実は有名な場所です。在庫処分をする大きな工場があるんです。

最後のファッションというのは、人生最後に着る服とも言えるし、こういう作り方をすることで、アパレル業界の抱えるいろいろな問題を乗り越えられるヒントが得られないかなとも思っています。第4公募展示室では、皆さんの最後の3着のうちの1着が展示されていますので、ぜひキャプションと共にご覧いただければと思います。

スペシャルゲスト「NISHINARI YOSHIO」を創る人たち

西尾:ここで、大阪からこの3日間、駆けつけていただいたお母さん方をご紹介したいと思います。まず、たんすの場所の主宰をしてくれている松尾さん、この活動を持続可能にして、普段のお母さんたちとのやりとりを全部担ってくれている存在です。

松尾:「たんす」を運営している一般社団法人ブレーカーコレクティブの松尾と申します。これまでの活動を通して、皆さんの持っている技術や得意なことを活かし活動へとつなげる役割を担ってきました。皆さんが西尾さんと出会ったことで、自分たちが手掛けたものが洋服という形になって流通することで、やりがいを持って生き生きと光り輝いていく姿を傍にいながら見てきました。今回の企画を通じて、いつも大阪西成でしか見られない服をいろんな方に見ていただきつつ、いろいろな地域でも「ものづくり」を通じて共創できるような場が広がっていくことにつながったら嬉しいなと思っています。

西尾:この活動に通ってくれている松本さん、須藤さん、新谷さんです。

松本:(「最後の3着」というお題では)あと一点で私は3着目に入ります。今はパートをしていて、目玉焼きを80個から100個、毎朝焼くんです。(3着目のデザインは)その卵焼きをイメージしています。今日、先生とどうやって作ったらいいかお話しさせていただきました。普通に目玉焼きだけでは面白くないから、どういう生地で、どういう形でということも考えて、いろいろ想像して作ってそれを見せてくださいという宿題が出ました。西成に帰って作ってみたいと思います。

須藤:編み物も縫い物も、物作りが大好きなんです。先生のお題がとってもとても難しくて、なかなか考えにおぼつかないので、寝不足が続いていて、この寝不足を解消するためにはどうしたらいいのかと日々悩んでおります(笑)

新谷:私はたんすに来て1年になるんですが、最初入ったときは、「西尾先生に何を言われるかわからない」って、「難題がいっぱい来るから覚悟しておいた方がいいよ」って言われたんです。その通りでした(笑)私はミシンで縫うことはできるんですけど、刺繍は一切したことがなかったので、それをお題にいただいたときはどうしようかと。でも先輩たちが親切に教えてくれて、助けてくれました。本当にここの「たんす」に来てくれている人はものすごく優しくて寛大で、素晴らしい人たちです。

共に自由になる

西尾:共創という言葉は、僕は普段使わないんですけど。代わりに使うのが「ともに自由になる」という言い方です。お互いが持っている技術とか常識とかがあると思うんですけど、そのどちらかに合わせるのではなくて、今の話だったら無茶ぶりによって僕もやったことがないことを一緒にやってみるというのを一貫してやっているのかなと思います。

これまで6、7年のお付き合いで、最初の1年はお母さんたちも文句ばっかりだったんです(笑)なんでこんなことやらなあかんのって、そういう反応ばっかりだったんですけど、でも手は動くし、この場所には必ず来るという。それが一番感動するところでした。

モノとしての服ではなく、コトとしての服を、コミュニケーションとしての服を探求するのが、まさにお母さんたちとの取組です。結果としてもう一度、服という形になってくるのですが、そのモノとしての服は単なるモノではなく、そこにはいろんなコミュニケーションが詰まっているんじゃないかなと思います。誰もが服を着るので、たんす屋の場に来られない人でもその服を着ることで、共感の輪を広げていけないかなと展開しています。

相互探索としての共創:伊藤 亜紗

伊藤:伊藤と申します。私は研究者なのですが、その中でどうやったらいい無茶ぶりができるかなといつも考えています。せっかく一緒にやるのであれば、その人がやったことや考えたことのないところに飛び込みたいなと。西尾さんも相手のポテンシャルを信じているからこそ、そうした関わり方やハードルの高いお願いをなさっているのかなと思いました。

「ずれ」が生み出す関係性と共創

西尾さんが「ずれ」とおっしゃったことは、私も常に大事だなと思っています。私の研究テーマは、いろんな身体を持った方、障害とか病気を持った方の体に興味があって、その体だからこそ見えている社会の姿や、どんな工夫をしながら体を使っているのかを、直接お話を聞いて言葉にするということをやっています。

その中でもずれということを意識的に作らなくてはいけないんですね。というのは、一般的には、障害とか病気の研究って、研究者と被験者みたいな形になりがちです。でも、私はそのあまりに単純化された人間関係が貧弱であると考えますし、そこから出てくる研究もまたそういうものになるだろうと思っているんです。目の前にいる人を研究対象にせず、どうやったら普通の人間関係の中で研究と呼べる成果を作り出せるかということを常に意識しています。

こちらが想定しているスコープに入る人を、例えば「30代で全盲になって10年の男性」というように決めてしまうと、そこしか見えなくなっちゃうので、「この人おもしろそうだな」と思った人に話を聞くようにしています。すると、自分が研究の計画としてやっていきたいことと関係なく話が出てくるので、いつもずれているんですよね。今日は私の研究の中の共創、協働研究のような事例を3つお話ししたいと思います。

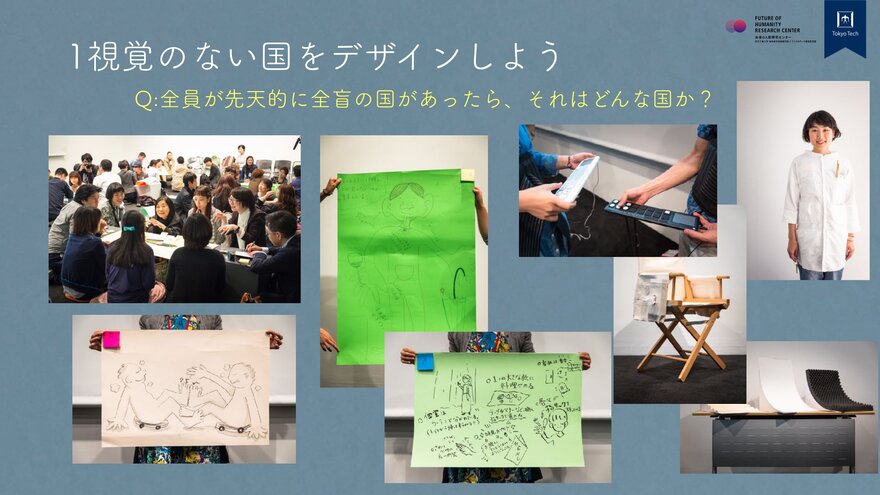

事例1:視覚のない国をデザインしよう

1つ目は、「視覚のない国をデザインしよう」というプロジェクトです。

視覚障害のある友人と読書会をやっていて、その中で、ハーバート・ジョージ・ウェルズというSF小説家が100年前に書いた『盲人国』という短編小説と出会いました。全員が先天的に全盲の人たちが作った国家があるという設定で、そこに晴眼者が旅に行くという話です。

友達とそれを読んでいるときに、「この話、面白いけど細かい描写がいまいち甘い」みたいな話になったんです。見えない人が作った国だったらもっと風景が違うんじゃないかとか、むしろ声で伝えることが増えたり、いろいろなことがもっと変わってくるはずだと。唯一みんなでちょっと感激したのは、時間の区切り方が昼と夜という光の量ではなく、暖かいと寒いみたいに熱の量で区切られていたところです。こういうことをもっと細かく考えていくと、たくさん出てくるんじゃないかとみんなで話したことが一つのきっかけになりました。

2016年に六本木の森美術館で「視覚のない国をデザインしよう」の3日間のワークショップを初開催しました。参加者には、晴眼者も全盲の方もいました。2日目までは、参加者がグループに分かれて与えられたテーマを切り口として「盲人国」についてのアイディア出しをします。全員が先天的に全盲の国が本当にあったとして、そこでは建築がどうなっているのかとか、名物料理は何か、犯罪が起こるとしたらどういう犯罪で、どんな法律が必要なのかといったことを、自分の担当のテーマについて考えていきました。

3日目には、様々な分野の専門家にも入っていただいて、グループから出たアイディアを具体的な形にしてもらうというのをやりました。例えば名物料理を実際に作ってもらうとか、建築だったら模型を作ってもらうとかして、それを受けてもう一度ディスカッションをしていきました。

例えば商店街にある「店」という言葉は、店=見世と同じ意味です。要するに、売ったり買ったりするような物を並べて、お客さまの目につくようにした所で見せる。では「盲人国」はというと、見せるではないですよね。だけど聞かせるかもしれないし、かがせるかもしれないし、そういうふうなことを手がかりにしていくと、どのように集まりどんなコミュニケーションをしているかの話ができるかなと思いました。

あるグループは「身の回りの製品」というテーマを与えられたのですが、身の回りという概念そのものを否定し、さらに所有という概念も否定し、「みんなで使えばいいから、身の回りの製品を常に持ち歩かなくていいし、家に帰らなくてもそこが家みたいな」と(笑)。「視覚がない」という条件が一つ加わっただけで、私たちが知っている所有の概念が何か根本からひっくり返される感じがするのが面白いワークショップだなと思って続けています。

事例2:見えないスポーツ図鑑

2つ目は「見えないスポーツ図鑑」というプロジェクトです。発端は、目が見えない人と一緒にスポーツを楽しむにはどうしたらよいか? ということでした。よくあるのは言葉で説明するやり方だと思うのですが、それだといまいち質感が伝わらないとか、どうしても時間差ができて間に入れない感じがするという問題があったりします。そこで、一緒に観戦する方法を考えたいと思ったのです。

そもそもスポーツ観戦って視覚で見るということになっていますが、それって何か結構大事な情報を取り逃しているんじゃないかと。スポーツ選手は視覚だけを使っているわけではなくて、触覚や聴覚など他の感覚も使っているはずですよね。ならば選手が実際に競技をしている感じをもう少し取り出す新しい観戦方法を開発できたら、視覚に障害のある人も参加できるかもしれないと思いました。

そこで、触覚に注目して、12種目のスポーツ選手にそのスポーツをやっている感覚のお話を聞き、その感覚を100均のグッズを使って一緒に翻訳するということをしました。例えばフェンシングでは、視覚的に見ると剣で突く感じがするのですが、実際に選手はそういうことをしていなくて、フィンガリングという手首を柔らかく動かし相手の動きに付いていきながら、それをすっと交わして突くような、滑らかさのある動作をしています。その防御と攻撃が一瞬で変わるところを体験するために、100均のアルファベットブロックを組み合わせ、それを外そうとする動作に翻訳しました。見た目は全然違うのに、これがフェンシングをしている感覚に近いのです。

スポーツ観戦という状況に、目の見えない人が参加できないとなったとき、二つの考え方があると思うんです。まず、スポーツ観戦で行われている情報を、何らかの形で伝わるよう橋渡しをする、アクセシビリティといわれるような発想です。それももちろん大事だと思います。

でも私たちが取ったのは、参加できない人がいるのならばその人も参加できる状況を作ってしまおうという発想でした。逆に言うと、その人の視覚ではない視点を借りることによって、それまで見えていなかったそのスポーツの新しい側面に私たちも気づくことができる。これを一つの翻訳と捉えて体験すると、目が見える人も試合を見るときの解像度が高まったり、より応援に熱が入り、親近感が湧くということが起こったりしています。

ラクしてそのスポーツの本質を味わってみたいじゃないですか。これからその種目を勉強したい人にとっても、初めの段階でこの種目はこういうことなのねという大事な部分がつかめるので、教育にもいいんじゃないかなと思っています。

事例3:分身ロボットとダンス

3つ目のプロジェクトは「分身ロボットとダンス」というタイトルです。2020年、コロナ禍になってから、ダンサーの砂連尾 理さんと、分身ロボットのパイロットのさえさんと開始しました。

分身ロボットは「OriHime」といって、人間が遠隔で操作をするロボットです。さえさんには身体表現性障害という障害があって、自由に外出ができません。さえさんの代わりにOriHimeを誰かがどこかに連れて行って、さえさんが自宅から操作します。OriHimeの額にカメラが付いていて、周りの様子を見ることができるので、さえさんも本当にその場に行っている感じがするのだそうです。OriHimeはうなずいたり、手を動かしたりという表現の操作もできます。

私は自分のことを「体の研究者」だと思っていたのですが、コロナ禍になってから、自分が体と思っていたものの定義があまりに狭かったのではないかという気がしてきました。さえさんのように、そもそも生身の体を使わないで外出するということをやっている人が、コロナの前からたくさんいたことに気付いて、この研究を始めました。そもそも離れていることがマイナスではなくて、むしろ前向きな可能性を持っているのではないかという問いを探りたいというものです。

なぜ、ダンサーの砂連尾さんに入ってもらったかというと、ダンスって振り付けをしますよね。自分で踊ったらいいのに人にやらせるって何なんだろうと前から思っていて。自分でやらないことの可能性を、長い歴史をかけて展開しているのが実はダンスというジャンルなのではないかなと。そう考えてみたときに、分身ロボットとなにか似ているなと思いました。

砂連尾さんにお声かけをした頃、ご両親を亡くされたタイミングでもありました。亡くなった人にもう会えないという彼が抱える問いが、直接出会えないさえさんに分身ロボットで出会うとこととも、何かリンクしていたのです。

こうしたことも、共創の面白いところだなと思っています。最初に思っていた問いがどんどん変化していったり、別の問いがくっついて重なったりして、変わっていく状況が常にあること。その場があることによって問いが変化することが最大のケアというか、回復なのではないかと思います。固まらない状況を作っていくことの可能性をすごく感じました。

共創とは何か

最後に、共創とは何かということを言葉にしてみると、やはり自分は自分のことを完璧にはわかっていないという態度で関わることが大事なのかなと思います。

自分の意見を言い合う場となれば、あんまり共創にはならないですよね。自分ではよくわからない場所がある、その自分の未知を相手に探ってもらう、踏み込んでもよい関係が、双方向的に起こっている状態がいい共創なのかなと思います。それは、お互いに発見があるということです。一歩踏み込んで、いい関係ができていることが大事だと思います。

スライドには「何かが生まれる苗床になる」と書きましたが、何か最終的な形よりも、ずっと活性化されている土壌がそこにあること自体が大事なのかなと思っています。ありがとうございました。

わからなさを面白がる冒険、という共創

森:ありがとうございました。我々が見たり聞いたりしていることは、実はそれほど解像度が高くないということを、伊藤さんのお話にあったようなことを通じて体感していくと、より開かれていくんだろうなと思いました。

伊藤さんが言われたのは、前提を変えるということでした。西尾さんも交換するという行為をされています。お2人にご質問です。交換すると、すごく大変なことになったりしませんか?

伊藤:基本なりますよね。ほとんど日常生活ってサービスで塗り固められていて、提供する側も受ける側もなるべく傷つかないような線がひかれた領土内でやりとりをするのが社会生活だと思うんです。その一線を踏み越えるということなので、すごくリスキーですし場合によってはハラスメントになることだと思います。いかにそういう誘惑をして、その手前でちょっと外してみようよということでしょうか。

西尾:僕の場合、「無茶ぶり」というキーワードが出ましたけど、本当の無茶ぶりだと、逆に僕がそうされたら嫌だと思うんですよね、交換とか無茶ぶりと言ったときに、あまりにも唐突なことを言っているわけではなくて、その人の中に既にある要素をちょっとずらしたり、違うところに意識を向けたりすることかなと思っています。

森:共創するって、丁寧にしていかないと結構リスキーなことのようにも思えます。文化的な実践を既にされている、あるいは研究テーマの中ではいかがでしょうか。

伊藤:共創って、しなくちゃいけないものではないと思うんですよね。やりたい人とやりたくない人がいるのは当たり前で、共創をしなさいと言われた時点でそれは共創じゃないと思うんです。共生とかも多分同じで、例えば、自分が学校でいじめられていて、いじめっ子と共生しなさいと言われたら、その言葉はすごく暴力的になりますよね。一つの選択肢として共創があって、そこでは何か無茶ぶりのようなことを通して、いろんな発見があるかもしれない。何かが保証されているわけではないんだけど、新しい出会いとか発見の可能性が眠っていると思うんです。それはおそらく正解を知っていることより遥かに大事で、そういう冒険に連れ出してくれる信頼できる人がいたとしたら、その人が共創相手ではないかなと思います。

西尾:共創というのが良いことのようにばかり語られるのもちょっと違和感があって。そこはアートの醍醐味でもあるんですけど、そもそも人間というのがある種のわからなさというか、お互いに理解しあえなさの中で生きていると思うんです。それってすごい豊かなことだと思っています。共創することでこんなのができた、とわかりやすい図式で見せるのではなくて、わからなさをわからないものとして面白がるみたいなことがいろんな場所で起こっていって、それを共創と呼んでいけるなら、僕は可能性を感じるなと思います。

森:共創というのは、わからなさも引き取りながらやっていくということだとすると、腹のくくりみたいなものは必要だと思うのですが、それを怖がるよりも楽しむとか、みんなと共有するのを面白がれることが重要な気がしました。

特に文化サイドからいろんなアクセシビリティや参画の形を考えていくときに、失敗が許されない状況ではなくて、自由さみたいなものをどこまで容認領域にしながら進めるか。だれもがというときの裾野が広い感じと、だれもじゃないけどすごく面白いという尖った部分、この二つのバランスの取り方がすごく重要だと思います。

最後に一言ずつメッセージをいただければと思います。

西尾:ここで皆さんとゼミをしているような感覚でした。それって結構すごいことだなと思っていて。共創というものの手前には、共に学ぶプロセスがあると思うので、いろんな場所でいろんな人が出会って、学び合う場ができると、おのずとその先には共創につながるのではないかと思います。ありがとうございました。

伊藤:パーソナルなものでありながら公共性もある、西尾さんの服の交換が面白いなと思いました。ファッションブランドも、両極端なものをつなげられる可能性を感じました。モノだけを見てかっこいいとも思えるし、背後にあるストーリーを知った上でということもできるし、出入り口がいっぱいあるのもすごく面白かったです。森さんがおっしゃったような、「だれでも感」と「自分だけ感」の両立にもつながっているのだと思いました。ありがとうございました。

森:アートとか実験するとか、何か試すってすごくワクワクするんだなというのと、本質をつかんでそれを共有すると、世の中は広く見えて楽しくなるぞという意味からも、芸術文化がもたらすものの可能性は本当に大きいと改めて実感しました。3日間にわたるトークセッション、以上をもって終了します。ありがとうございました。

(text by 平原 礼奈)