令和7年度「芸術文化分野の手話通訳研修プログラム」レポート2

6月から始まった令和7年度芸術文化の手話通訳研修プログラム(全8回)も中盤に入りました。これまで、読取り・聞取りのワークショップを通じて通訳技術の向上を目指す研修は、芸術文化分野での通訳を目指す受講生にとっては、新しい発見に満ちたものであったようです。第4回以降は、芸術文化それぞれの専門分野で活躍するゲスト講師にご登壇いただき、その業界に必要不可欠な知識の習得や現場で求められる能力について実践的な講義が展開されることになります。受講生が活動分野の視野を広げ、かつ専門性を磨き、モチベーションをさらに高めていってくれることを期待しています。

第4回:令和7年7月26日(土曜日)

午前

-

劇場における情報・鑑賞・参画のためのサポート/多田和代(東京芸術劇場)

午後

-

舞台芸術における手話翻訳・表出のありかたについて/米内山陽子(脚本家、演出家、舞台手話通訳)

第4回目は午前午後ともに舞台芸術に関する講義です。舞台に関する言葉は専門用語が多く、企画段階から稽古を経て本番まで制作期間も長期間にわたり、さまざまな分野のプロフェッショナルたちが協働して制作しています。この現場にはどのような能力が求められ、どう関わるべきなのでしょうか。舞台制作の現場である劇場からと舞台を作る側から、実践的なお話をいただきます。

午前の講座の冒頭は、アーツカウンシル東京の駒井氏より、都立文化施設のアクセシビリティ向上のための考え方、誰もが楽しむことのできる文化施設のあり方などの全体像が伝えられました。そして、東京芸術劇場の社会共生担当である多田氏にバトンタッチ。舞台芸術における手話通訳についてどのようなシチュエーションで手話通訳が必要とされ、実際に活躍しているのか、東京芸術劇場での舞台やワークショップの事例を挙げながら解説していきます。多田氏が視察したイギリスの舞台公演の様子、たとえば公演前の舞台説明や、テクニカルリハーサルでの丁寧な舞台手話通訳の位置決めの様子などの写真を交えながらの紹介もありました。いちはやく舞台芸術のアクセシビリティ向上に取り組んだイギリスならではの、当たり前のように進む手話通訳者の活動の場面です。

さて、今回、受講生にとっては舞台芸術の現場や劇場において、どのような手話通訳者が求められているのかを聞くことができるチャンスでもあります。そこで、多田氏から伝えられたのは、誰のための手話通訳かという視点を常に忘れず、その場で状況判断を行い、進行の妨げにならないように動くこと、ワークショップや舞台の場合は、コミュニケーションに手話を使わない方にとっても違和感がない存在でいてほしいことなど、スタッフと協働して通訳を行うことができるそんな通訳者が求められるということでした。受講生は、きっと専門用語を知っていてほしいや舞台経験があることなどの具体的な条件が伝えられるのでは?と思っていたかもしれませんが、もっと基本的な姿勢のことでした。

最後に、駒井氏と多田氏から、舞台芸術は大勢のスタッフが数年かけて創り上げるもので手話通訳者もスタッフのひとりとして責任も大きいこと、プロとしての自覚を持って舞台芸術の手話通訳に挑んでほしい、という思いが伝えられました。

午後は、米内山陽子氏による講義です。米内山氏により、日本ではどのように舞台手話通訳が取り入れられてきたかの説明のあと、手話通訳と舞台手話通訳の違いについてお話がありました。舞台手話通訳は観客から見れば出演者であり、手話の必要な観客に情報を届ける役割がある一方で舞台作品の質を届ける表現者でなければならないということなどです。

では舞台手話通訳は実際どうやって進めているのでしょう。事前準備、演出家や制作者との打ち合わせから本番に至るまで米内山氏は培ってきたノウハウも含め、惜しげなく開陳してくださいました。ここでひとつだけ伝えるとしたら、舞台手話通訳は、舞台の演出のひとつであることということでしょうか。

この研修プログラムは、舞台手話通訳をめざすための講座ではありませんが、研修の目的である言語通訳としての手話通訳と舞台手話通訳との違いを明確にしておくことは重要です。受講生は今後、舞台手話通訳のある通訳現場に入ることも十分に想定されることから、学んでおかなければならない“違い”です。

舞台芸術を学ぶ一日を終えた受講生からは、企画から完成まで舞台チームの一員としての自覚、プロ意識、人間性を向上させていく心構えを学んだ、プロとして求められている通訳像を知ることができた等の感想が寄せられました。芸術文化分野とは幅広いものであり、その環境での手話通訳業務も同様に幅広くありますが、共通して求められているのは、「プロとしての意識」であるということが伝わったことをプログラム作成者たちは嬉しく思っています。

第5回:令和7年7月27日(日曜日)

午前

-

長文聞取り表現検証 /小林信恵(東京大学非常勤講師)、飯泉菜穂子(手話通訳士、手話通訳技能研修講師)

午後

-

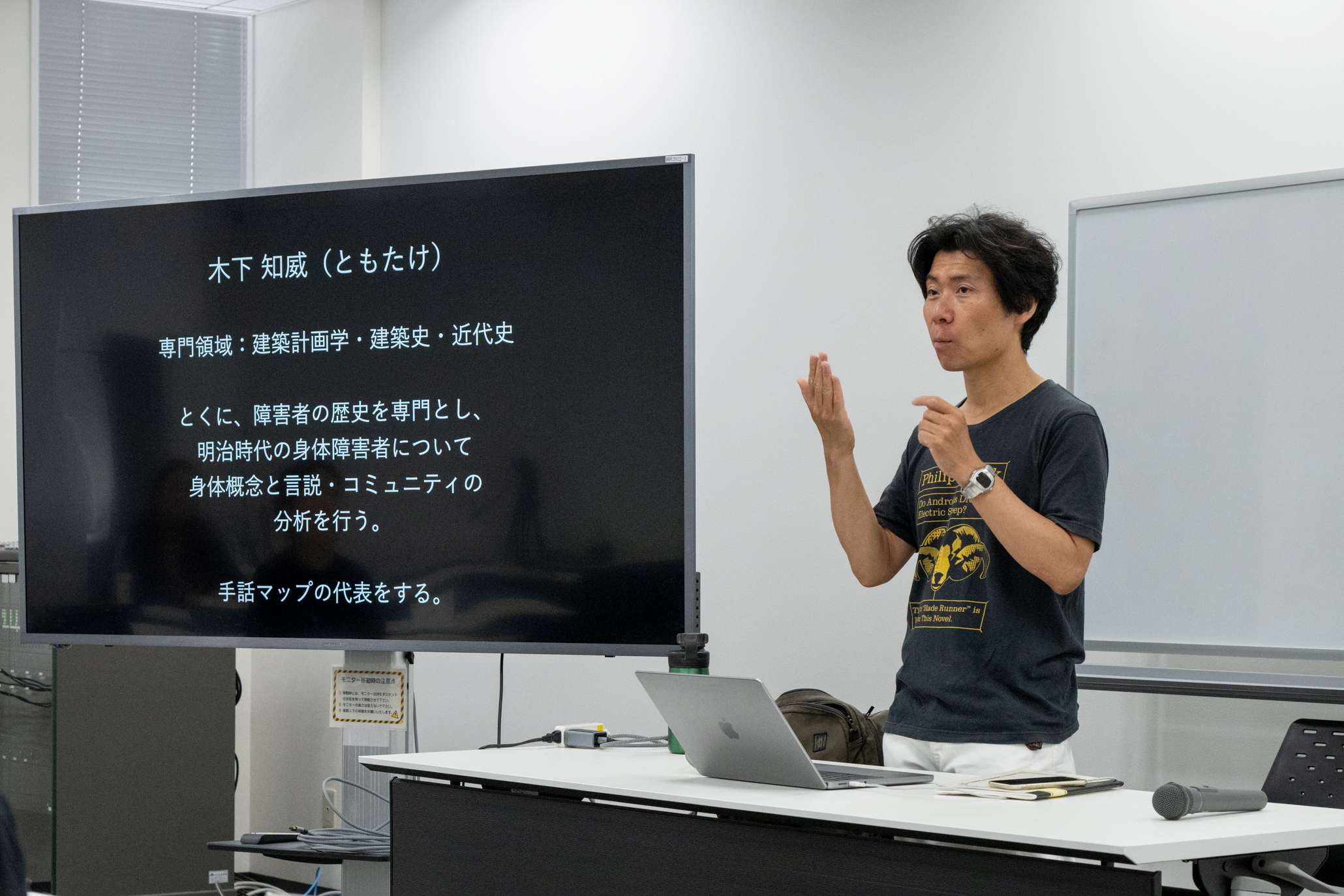

芸術における障害者の表象について 「ろう者」を中心に/木下知威(障害史・建築計画学・建築史・手話マップ代表)

第5回は、小林講師と飯泉講師による長文の聞取り(表出)から始まりました。美術作家が自身の作品について語っている4分程度の映像を素材とし、受講生が手話通訳(表出)する、というものです。今回の素材は第2回の短文聞取りで取り上げたものと同じですが、5本の課題映像うちのどれを誰がどういう順番で表出するかは、当日指定されます。受講生は自分の担当映像がどれになるのか事前にはわからないので、5本すべてについて準備しておく必要がありました。

今回は、美術館でのアーティストトークに、お客さまにろう者の方がいるシチュエーション。

途中、ろうのお客様役の小林氏が、「わからない」と反応したり、質問したり、という現場に即した対応を求められる場面もあり、そうした通訳中のろう者からの反応に通訳者はどう対応するかを考えることも学びの一つです。

こうした一人一人の手話通訳の様子を収録し、その後みなで検証します。まず、本人が前に出て、どういう事前準備をしてきたか、その準備は役立ったかなどを発表、他の受講生が感じたこと思ったことを話し、小林氏と飯泉氏からのコメントがフィードバックされます。

短文読取りの時に指摘された点を意識して準備したという受講生がほとんどでしたが、ろう者が目の前にいるという状況を想定した準備をしてこなかったため、あるいは途中で「わからない」という反応を受けて、落ち着きを失ってしまったという感想もありました。

また、通訳を始めるきっかけとなる「うなづき」や視線誘導の重要性、手話と日本語の違いを注意すること、視覚資料がメインであることから映像を見てもらうことを意識して等々、細やかなコメントがありました。

最後に飯泉氏が、全体として伝えたいメッセージを理解した上で伝えることが大切で、そのためには事前準備をいかにしておくかという、あらゆる言語通訳に共通する基本をあらためて強調し、午前の講義を終えました。

午後のゲスト講師は、建築計画学、建築史、近代史が専門で、特に障害者の歴史を専門として明治時代の身体障害者について身体概念と言説・コミュニティの分析を行っている木下知威(きのした ともたけ)氏。

「ろう者という言葉からどんなイメージを思い浮かべる?」という問いかけから講義が始まりました。

受講生からは、第一言語が手話、異文化、視野の広さ、といった回答があがりました。木下さんは、手話で話すということは「ろう者」のイメージの一部にすぎないと言います。たとえば、ガヤトリ・C・スピヴァクによる「労働者」「女性」のように、ある特定の人を指すようにみえながらも誰のことも指していないというマスター・ワードの概念に注目しながら、「ろう者」といういうことばで括られているものについての考察が述べられました。

また、木下氏ならではの学術的な切り口で、映画や絵画、写真をスライドに映し出しながら、障害学における「凝視」、「メロドラマ」「感動ポルノ」、ジュディス・バトラーの「パフォーマティヴィティ、ろう者にとってのナラティブ」という概念から、さまざまな「ろう者」の芸術(ろう芸術)が語られていきます。テーマ通り「障害者の表象」を中心にではありますが、大学生が初めて受ける表象論・障害学の講義ともいえる内容でした。

もちろん、すべて手話での講座であることから、木下氏は事前にキーワードとなることばのリストを作成してくださり、受講生は、ことばの難しさに迷子になることなく受講できたことと思います。

最後に、木下氏からは、「日本においては障害者と芸術に関する取り組みが進められているが、それを支える理論や議論を共有するための機会が少ない」ことへの指摘がありました。このような議論が重ねられていくことが期待されているこれからは、今回のような論考を通訳する場面もあることと思われます。今回は、新たな学びの分野の提示ともなりました。